2023/11/11〜11/17でエジプト旅行に行ってきました。

ギザの三大ピラミッドや、アブ・シンデル神殿等の巨大な建造物に圧倒されたり、

ファルーカ(伝統的な帆掛け船)やラクダに乗ったり、

外国人旅行者価格の土産店で値切り合戦を繰り広げたり、有意義で濃厚な時間を過ごしました。

◯エジプトのアウトライン

・正式名称:エジプト・アラブ共和国

・面積:約100万平方キロメートル(日本の約2.7倍)

・人口:1億926万人(出所:2021年世界銀行)

・首都:カイロ

・民族:アラブ人(約90%)、ヌビア人やベルベル人等(約10%)

・言語:アラビア語・通貨:エジプトポンド。USドルも流通。

・宗教:イスラム教(約90%)、キリスト教(コプト教)(10%)、その他(1%未満)

・政治:共和制。現在の大統領は、2013年のエジプト軍によるクーデターを主導したアッ=シーシー。

・GDP:約4,000億USドル。タイやフィリピンと同程度。日本の10%以下。

◯ラクダ

ギザでラクダに乗った時の写真。

ラクダは大きく、そして可愛い。

乗った直後は股を強く締めたり、背筋を伸ばしたりしたのですが、

慣れてくるとラクダの動きに逆らわないほうが乗りやすい。

何事も流れに乗るほうが円滑に進む。

◯嘘つきのエジプト人

ガイドさんに連れて行かれたパピルスの土産店。

写真のエジプト人男性(ハリー)はパピルスの作り方をデモンストレーションした後、

流れるようにパピルスに描かれた絵を紹介し(各絵には30や50という数字の値札がついている)、

「どれがいい?」と絵の番号と値札の欄が付いた注文票を渡してきた。

50USドルだったら7,500円もする。

現地の物価から比較すると高すぎる「外国人向け料金」だ。

そこで、値札に書かれた通貨「USドル」に二重線を引き、

「エジプトポンド(通貨あたりの価値はUSドルの30分の1)」と書き換えて渡した。

これで「50USドル(7,500円)」ではなく、「50エジプトポンド(250円)」になった。

その値札を受け取ったハリーは、ガイドさんの元に走って行き、

「この日本人は、嘘つきのエジプト人みたいだ!笑」と大笑いしていた。

◯ギザの三大ピラミッド

ギザの三大ピラミッドの一つ、カフラーのピラミッド。高さ143.5メートル。

カフラーは古王国時代(紀元前2686〜2181年)第4王朝のファラオ。

現存するピラミッドは石でガタガタしているが、本来はツルツルした化粧板がピラミッドの全体を覆っていた。

カフラーのピラミッドは保存状態がよく、頂上に化粧板が少し残っている。

当時のピラミッドの外装は、下層部の赤色花崗岩と上部の白色石灰岩の二色で彩られていた。

だが、6世紀に入るとエジプトはイスラムの支配下に置かれ、

多くのピラミッドは取り壊され、化粧板は街の建築資材に使われてしまった。

濃い赤褐色と淡い灰色で彩られた滑らかな四角錐が砂漠に並ぶ様は、美しく荘厳だっただろう。

◯エジプト料理

写真は、ヌビア料理の店で提供されたトマトベースのスープ。

野菜や肉、白身魚と各種スパイスを煮込んでいる。

エジプト料理は基本的に口には合わなかったのだが、これは本当に美味しかった。

◯王家の谷

新王国時代(紀元前1550~1069年)に造られた王墓群。

第18王朝のハトシェプスト女王が、テーベ(現:リュクソール)の西岸奥に墓泥棒の侵入を阻む

切り立った谷がある地形を選び、王墓を造営したのが始まりである(当時から墓泥棒に悩まされていた)。

実際に行ってみると、岩山のような切り立った谷の奥地にあり、隠し場所に選んだのも頷ける。

当然、当時は王墓の入り口は巧妙に隠されていただろうが、

第19王朝後期には王家の谷に王墓があることは周知のことだったという。

人の口に戸は立てられない。

現在まで64基の王墓が確認されている。

おそらく世界で最も有名なファラオであるツタンカーメン王の墓は、1922年にこの地で発見された。

黄金のマスクや黄金の玉座を始めとする5,000を超える副葬品と共に。

実は、近くにより立派な王墓があったのだが、その王墓はすでに盗掘されていた。

ツタンカーメン王は歴史上は若くして亡くなった無名の王であったが、

そのために王墓は盗掘されずに残っていたとされる(力のあった有名なファラオの墓は尽く盗掘済み)。

結果的に世界で最も有名なファラオになったのは皮肉である。

◯考古学博物館

カイロにある考古学博物館。

私は博物館はそれほど好きじゃないが、考古学博物館の展示物は本当に凄い。

写真はツタンカーメン王の墓から発見された黄金の玉座。

3300年前にこれほどの精巧なものを作っていたことに驚く(当時の日本は縄文時代だった)。

考古学博物館にはツタンカーメンコーナーがあり、

黄金のマスクを始めとする副葬品が展示されているが、撮影は禁止されている。

◯シーシャ

エジプトはシーシャの本場である。

私はタバコは吸わないが、稀にシーシャは吸う。

写真は、ガイドさんに連れて行ってもらったアスワンの市場の喫茶店。

エジプトでは喫茶店のテラス席でシーシャを吸う。値段は安く、一回で300~400円。

このお店は雰囲気がすごく良くて好きだった。

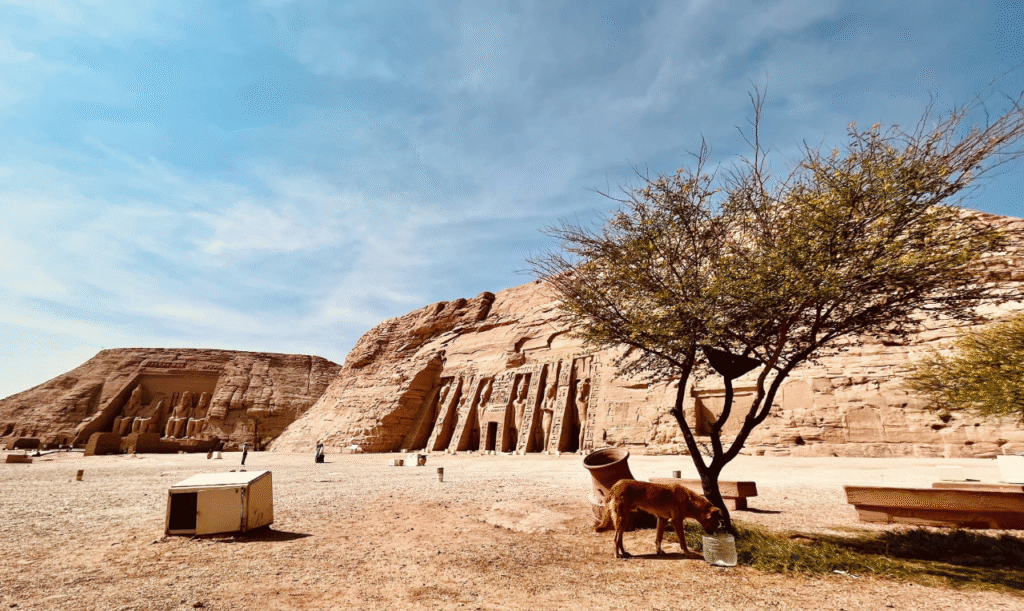

◯アブ・シンベル神殿

アブ・シンベル神殿。

新王国時代第19王朝のファラオのラメセス2世によって建造。

向かって左の大神殿には、高さ20メートルのラメセス2世の巨大座像が4体並ぶ。

右側の小神殿は、ハトホル女神と王妃ネフェルトイリに捧げられたもの。

ラメセス2世は古代エジプトで最も偉大な王として名を馳せている。

当時の大国ヒッタイト帝国との「カディシュの戦い」(紀元前1286年頃)は、

明確な勝敗はつかなかったものの、その後に結ばれた講和条約は世界最古の講和条約とされている。

◯ファルーカ

伝統的な木製の帆掛け船、ファルーカからの一枚。

ナイル川は水の流れが穏やかで気持ちよかった。川なのでベタつく潮風もない。

小さな子どもがサーフボードのような板で器用に泳いで近づき、いきなり歌を歌ってきた。

もちろん、チップを期待している。こういうのはどこでもある。

◯コプト文化

コプト文化とは、エジプトのキリスト教(コプト教)の文化である。

エジプトに行くことになるまで知らなかったが、エジプトは過去にキリスト教圏だった。

エジプトにキリスト教が伝わったのは1世紀頃。

アレクサンドリアは初期キリスト教の重要な中心地の一つだった。

7世紀にイスラム教徒による征服でその勢力は弱まったが、

現在でも国民の10%の1000万人程はキリスト教徒(コプト教徒)である。

そして、古代エジプト文化の影響を受けたためか、壁画のタッチが独特なのが気になる。

◯ムハンマド・アリー・モスク

イスラムの要塞内にあるムハンマド・アリー・モスクでの写真。

遠足中の現地の子どもに頼まれ、写真を一緒に撮った後の一コマ。

エジプトの観光地に行くと、現地の地方の子どもたちには外国人(特にアジア人)が珍しいらしく、

話しかけられたり、写真を一緒に撮って欲しいと頼まれる(この時も20~30人が集まってきた)。

ちなみに、ヒジャブを被っているイスラム教徒の若い女の子たちが、

観光地でポーズを決めてセルフィを撮る様子を何度も見かけた(隣の友人はスマホをいじってたりする)。

日本にいるとイスラム教徒のイメージがつきづらいかもしれないが、そのあたりは皆一緒だ。

◯歴史の層と人間の営み

今回の旅で感じたのが「歴史の層」だ。

エジプトでは、古代エジプト時代、ローマ時代、キリスト教時代、

イスラム時代という異なる文化が、それぞれの時代の建造物や特色を残しながら重なっている。

イスラム時代の人々にとっては悪魔でしかない十字軍の攻撃を経ても、

内部にキリスト教(コプト教)は残っている。

日本のように同民族による政権交代しかほぼなかった国とは違う。

また、その「歴史の層」に「人間の営み」が垣間見えるのが興味深い。

写真は、古代エジプト時代のカルナック神殿の柱だが、その上にキリスト教の壁画が残っている。

キリスト教時代にこの神殿を教会として流用した跡である。

イスラム教徒が街を作る時、「あそこにいい建築資材があるぞ」とピラミッドの化粧板を奪っている。

壮大な過去の物語に触れる時、ノスタルジーや神秘さを感じてしまうことはあるが、

その内部に我々と変わらない生身の人間の営みがあることを教えてくれる。