東(アズマ)です。

世の中には、似ているようで決定的に違うものがあります。

たとえば「ピザパン」と「ピザまん」。

どちらも「ピザ風」の食べ物ですが、その立ち位置には大きな差があります。

ピザパンは、パンの上にチーズやトマトソース、ベーコンなどを載せて焼いた総菜パンです。

コンビニやパン屋で手軽に買えて、値段もリーズナブルですが、ピザパンはあくまで「ピザの代用品」という印象が拭えません。

ピザパンが食べたいと思っていた時に、誰かが気を利かせてピザを買ってきたとしたら、「ピザが食べれるなんてラッキー!」と思う人が大半でしょう。

この意味で、ピザパンは、いわば「廉価版ピザ」のような立ち位置にあります。

一方で、ピザまんはどうでしょうか。

ピザまんは、モチモチの皮、その中にはとろけるチーズとトマトソース。

コンビニのレジ横でホカホカと湯気を立てているあの姿には、ピザとは異なる魅力があります。

ピザまんが食べたいと思ったとき、代わりにピザが出てきたら、私なら「いや、そうじゃないんだよな」と思います。

ピザまんは、ピザと似ていながらも、ピザでは満たされない独自の欲求を満たしてくれます。

この意味で、ピザまんはピザよりも安価ですが、決してピザに劣らない対等なポジションにあると言えます。

もっと突き詰めていうと、ピザパンは「模倣品」で、ピザまんは「独自ジャンル」です。

ピザパンはピザの廉価版として生まれ、どこかで「本物には敵わない」という業を背負っています。

一方、ピザまんは、ピザを参考にしつつも、「中華まん」という全く別の土俵で勝負をしています。

ピザまんに見られる巧みな戦略は、「ピザ」に限らず、いろいろな分野で有用です。

成功している「ピザ」がいたとして、その成功を模倣し、少し安価に、少し手軽に仕上げた「ピザパン」では、その分野においていつまでも「二番手」にしかなれません。

上位互換が常に存在するという構造の中で戦い続けることになり、また自分以外も真似をしやすいので、第二・第三の「ピザパン」が出てきた時に、「ピザ」だけでなく「ピザパン」同士の競争にも巻き込まれます。

ピザパンの戦場はレッドオーシャン、生き残るのは至難の業です。

一方、自らの強みや独自性を活かし、ピザとは似て非なる領域で勝負する「ピザまん」になれば、競争相手は激減し、自らの存在価値を確立できます。

ピザの良さは尊重しつつも、別の方向で「これじゃなきゃダメ」と思われる存在を目指す。

「ピザは中華まんにしても美味しいのでは!?」という最初の気付きはハードルが高いですが、そこをクリアすることで、競争相手の少ないブルーオーシャンでの戦いに持ち込むことができます。

自分だけの中身、自分だけのスタイル、自分だけの皮をまとい、自分なりのジャンルを確立する。

簡単ではない道ですが、目指すべき道だなと感じます。

投稿者: shigyo_user

親になること

ついに、我が家に初めての子ども(長女)が誕生しました。

あの、産声を聞いた瞬間のことは、たぶん一生忘れません。

小さくて、ふにゃふにゃしてて、まだ何もわからないはずなのに、もうすでに大きな存在感。

「この子のために、ちゃんとしなきゃ」って、自然と責任感が湧いてきました。

正直、育児は想像より大変です。

ミルクあげても泣く、オムツ替えても泣く、なんで泣いてるのか分からない…

そんなときは、「一緒に泣いていい?」って気分になります。

でも、不思議と全部チャラになる瞬間もあって。

たとえば、ふとこっちを見てニコッと笑ってくれたとき。

それだけで、「ああ、この子のパパになれてよかったなぁ」って思えるんです。

毎日少しずつ大きくなって、表情も変わって、どんどん「人間」らしくなっていく姿は感動もの。

そして、どんなにおしっこしても、うんちしても、全部がただただ可愛いです。

ふにゃふにゃした手足も、寝顔も、全部が愛おしい。

これからもきっと、楽しいことも大変なこともたくさんあると思います。

でも、この子と一緒に、親として自分も成長していけたらと思っています。

「勝つ」のは目的ではない

東(アズマ)です。

私はあまり「負けず嫌い」という感覚がわかっていません。

勝つのは「手段」であり「結果」であり「過程」であり。

しかし「目的」ではないな、と考えているからです。

例えば、大学受験において、「勝ち」とは「合格」のことです。

合格を目指す理由は人それぞれです。

「○○を学びたい!」「良い大学に入ると就職に有利!」「ここの学園祭に憧れていた!」「○○のサークルに入りたい!」とか、色々あります。

その意味で、合格は「手段」です。

あるいは、「勉強が苦ではなく、自然と志望校に受かった」なんていう凄い人も少数ながら居ます。

その意味で、合格は結果です。

あるいは、「○○が好きで、ずっと勉強・研究していくぞ!」という人にとっては、その努力の「過程」の中の通過点として、合格するケースもあります。

こうして見ると、合格するのは「手段」であり「結果」であり「過程」であり、しかし、どうしても「合格すること」自体が目的という状況が、少なくとも私にとってしっくり来ません。

(「勝つこと」自体が楽しいのでしょうか)

他の「勝ち」に置き換えても同様です。

例えば、当社が行政書士法人として顧客に選んでもらうことは、見方によっては「競合他社に勝つ」という捉え方もできます。

(競合他社も、一緒に業界を広げていくという意味で、大きく見れば味方と言えますが。

ここでは単純に「勝ち負け」の話をします)

他社に「勝つ」のは、「手段」です。

自社より優れた他社があれば、基本的にその分野では他社が選ばれるので。

依頼をもらうには勝つ他ないです。

また、自社のサービスをより良くする「過程」で、「結果」的に、他社より優れたサービスになって「勝つ」ことも起こりえます。

しかし、やっぱり「他社に勝つこと」自体は(少なくとも私にとっては)目的になりえません。

同じビジネスの土俵でいえば、「自社VS他社」の構図に限らず、「自分VS他の社員」でも同じような話が出てきます。

あまりにも同じなので、ここの記載は省略します。

(他社の時の注意書き同様、「他の社員」も大きく見れば味方です。

同じ会社の仲間なので、自社VS他社のときより、このことは明らかです)

どこまで行っても、「勝つ」こと自体は目的になりえないと感じているので、「負けず嫌い」の感覚はよくわからないです。

「負ける」ことに関連して発生するネガティブなイベントは、避けたいと思いますが。

(浪人するとか、仕事が来ないとか。他なんでも同様です)

逆に言うと、「なぜ勝ちたいのか?」「勝ちの先にどんな喜ばしいことが待ってるのか?」を突き詰めることで、

単に「勝つ」以上に、自分にとってもっと本質的なモチベーションにたどり着けるのだと思います。

そういう外的要因を抜きにして、純粋に「勝ち負け」を楽しめる「負けず嫌い」の人は、これはこれで一つの強さだなと感じます。

が、私はそうではないので。

「負けず嫌い」な人と「勝ち負け」をしたい(あるいはする必要がある)なら、

自分を掘り下げて「勝ち」と「目的」を結びつけることが欠かせないですね。

【帰省中に胃痛が…】食べすぎ・食中毒の時期におすすめのツボマッサージ

みなさん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?

私は久しぶりに母国に帰省して、毎日家族や友人とご飯を楽しんできました。

…と言いたいところですが、あまりに食べすぎたせいで消化不良になり、胃がずーんと重たい数日間を過ごしていました(苦笑)。

しかも、友人の中には食中毒になった人もいて、お腹を下して寝込んだそうです。

やっぱりこの時期は、気温の上昇や外食が増えることもあって、お腹のトラブルが起きやすいですよね。

そこで今回は、自分の体験をふまえて、胃の不調や軽い食中毒のときに役立つ「ツボマッサージ」を紹介したいと思います!

● 消化不良や胃のムカムカに効く!おすすめツボ3選

🔹 中脘(ちゅうかん)

おへそとみぞおちの中間にあるツボ。食べすぎて胃が重いときにおすすめ。私はここを押してだいぶ楽になりました。

🔹 足三里(あしさんり)

膝のお皿の外側下あたり。昔から「胃腸に効くツボ」として知られています。足の疲れもとれるので一石二鳥。

🔹 内関(ないかん)

手首の内側、指3本分下の場所にあるツボ。ムカムカする時や乗り物酔いにも良いと言われています。

● 押すときのポイント

- 指の腹でゆっくり5〜10秒押すのを、2〜3回繰り返す

- 「痛気持ちいい」くらいが目安

- 食後すぐや体調が悪すぎるときは無理しないでください

体調を崩しやすい時期ですので、みなさんもどうか無理なさらず、

「なんとなく不調」のときはツボ押しなどで早めにケアしてみてくださいね~

緑

気づけば、世界が急にやる気を出してきた。

ついこの前まで枝だけだった木が、もっさもっさと葉をつけ、

知らない間に近所の公園が“ジャングル手前”くらいになっている。新緑の季節である。

個人的に、新緑には嫉妬している。なぜあんなに生き生きできるのか。

こちらは朝から「あと5分…」を3回繰り返しているというのに、木は夜明けとともにパワフル全開。

すごいぞ、光合成。

この時期になると「緑に触れるとストレスが減る」みたいな話を耳にするが、確かにそのとおりだと思う。

草むらに寝転がった瞬間、すべてを諦めたくなるほど気が抜ける。

ただし、虫の存在をうっかり忘れてはいけない。

リラックスと刺されるのは、セットメニューらしい。

それでも、やっぱり緑はいい。

何がいいかって、空気までおいしく感じるし、

「なんかやってみっか」と思える魔力がある。

木が頑張ってるんだから、人間もちょっとぐらい頑張るか、と。

そんなわけで、私も今朝から光合成を始めました。

窓際に座ってただけだけど。

ハルシネーション

ハルシネーション。

これは生成AIが作る誤情報を指し、「幻覚」という意味の英語が語源になっています。

先日、既存顧客から「新事業には依頼済みの許認可ではなく、別の許認可が必要か?」という打ち合わせの依頼がありました。しかし、どう考えてもその新事業には、すでに依頼済みの許認可で充分です。

「なぜそう判断したのか?」と不思議に思い、顧客から提供されたメモを確認してみると、すぐに理由がわかりました。そのメモには「この事業には、依頼済みの許認可と別許認可が必要な場合がある。◯◯の状況では前者、△△の状況では後者に該当する」といったことが、もっともらしく、かつ詳細に書かれていたのです。

しかし、それはまさに生成AI的な文章構造。説得力はあるが、論拠が曖昧で、実務経験のある人間なら違和感を覚えるような内容でした。つまり、顧客はAIに質問し、その出力(=ハルシネーション)をある程度信じて、我々に確認を依頼してきたのです。

もちろん、新事業には既存の許認可で足りることを丁寧に説明しました。同時に、そのメモの情報源についても確認中です(生成AIか、あるいは他の情報源か)。

このような事例は今後も増えるでしょう。というのも、AIの精度は年々向上しており、「正しい情報」の総量は圧倒的に増えています。一方で、「誤情報(ハルシネーション)」も微増しており、それが目につきやすい。そのため、あたかもハルシネーションが急増しているように感じられ、「AIは危険だ」という印象が強化されてしまうのです。

特に注意すべきなのは、生成される内容の性質によって、ハルシネーションのリスクに大きな差があることです。アイデア、企画案、雑談、要約といった「創造系」「発散系」のタスクでは、多少の誤りが許容される場面が多く、ハルシネーションが起きても問題化しにくい。しかし、法律解釈、制度適用の判断、契約文書のレビューなど、「間違ってはいけない・論理的整合性が求められる分野」では、ハルシネーションは致命的になります。つまり、「AIは万能ではない」という認識だけでは不十分で、「何をAIに任せるのか」の見極めが今まで以上に問われる時代になったのです

特にSNSでは、不正確な情報のほうが注目されやすく、拡散もされやすい構造があります。この意味で、現時点ではAIとSNSの相性は決して良いとは言えません。正解がどれだけ多くとも、たった一つの誤情報が大きな誤解を生み、共有されてしまうからです。

これは、かつてインターネットが普及した初期と同じ現象です。検索結果や匿名掲示板の情報を無条件に信じてしまう時代を経て、私たちは「情報の正誤を自ら見極める力=リテラシー」の重要性に気づきました。SNSもまた、いまだに十分な情報リテラシーが社会全体に浸透しているとは言えないでしょう。

そして今、AIにも同じことが起きています。AIを正しく使うためには、「これは本当に正しいのか?」と問い直し、検証する姿勢が必要不可欠です。

とはいえ、AIがさらに進化すれば、こうしたハルシネーションは技術的に抑制され、ユーザー側のリテラシーがさほど求められない時代が来るのかもしれません。AI自身が自らの誤りを検出し、訂正できるようになる。そうなれば、今とはまた違った信頼関係が築かれていくでしょう。

ただ、現時点では「正しそうなことを言うけれど、正しいとは限らない存在」と付き合っていくしかありません。そしてそれに振り回されるのは、多くの場合、AIにそこまで詳しくない人たちです。だからこそ、我々のような立場の人間が、正しい判断の軸を持ち、時に冷静にツッコミを入れる役割が求められるのだと思います。

AIはもはや特別なものではなく、日常のなかに入り込んできています。実際、この日報も原文を自分で作ったあと、AIで推敲しています。(「SNSとAIは相性が悪い」「インターネット普及期と同じ」といった視座の追加を指示する等)

それとどう付き合うか。正しく使えば、とてつもない力になります。今回の出来事は、それをあらためて実感させてくれる出来事でした。

書類と向き合う民泊業務:知られざる裏方の奮闘

民泊業務と聞くと、多くの人は「ゲスト対応」や「清掃・チェックイン」といった現場業務を思い浮かべるかもしれない。でも、私の毎日は少し違う。

私が外出する先の多くは、各自治体の保健所、消防署、清掃事務所といった行政機関だ。

民泊を合法的に運営するには、自治体ごとに異なる許可や届け出が必要だ。衛生基準の説明、間取り図の確認、避難経路の提出…。一つの物件を立ち上げるだけで、少なくとも一度現地、保健所、消防署を往復する必要がある。

面白いのは、そんなに足繁く現場に通っていても、ゲストと顔を合わせる機会はほとんどないということだ。私の業務は“裏方中の裏方”。ゲストが快適に滞在できるようにするための土台をつくる仕事で、成果が直接目に見えるわけではない。

それでも、申請が無事に通り、新しい物件が立ち上がった瞬間には、静かな達成感がある。知らない街の消防署で書類を提出したり、役所の担当者と何度もやりとりしたりして得た小さな成功が、確実に前に進んでいることを教えてくれる。

民泊業務は、現場に出て人と会うだけではない。

むしろ「人のいない現場」で、たくさんの見えない努力が積み重ねられている。

2年目の目標

昨年入社して、あっという間なもので2年目を迎えました。

これまでの秋葉原オフィスから新宿本社への移転があり、

新しく入社してきてくれた後輩の入社式や研修もはじまり、

まさに出会いと始まりの季節である「春」を感じています。

私としては、これまで先輩に囲まれて育てていただいていた感覚でしたが、

今度は自分が先輩になる番になりました。

まだまだ知識不足・経験不足で、

自分が先輩なんて・・・ と気持ちが追い付いていない部分もありますが、

逆にこれまでの1年で培ってきたことも山ほどあります。

タスク管理の仕方から、円滑な業務の進め方、顧客との信頼関係を構築するにはどうしたらよいか、などなど

そういった学びを後輩たちに伝えていきながら、私自身も日々学び、

誰かひとりではなく、みんなで楽しくいい雰囲気で成長していきたいです。

自分自身にブレーキをかけがちな性格ですが、

2年目となったことをよいきっかけに、前向きにチームビルディングに取り組んでいきたいと思います。

東京都の女性活躍動画に出演しました!

こんにちは、東京オフィスの張です。

この度、東京都の女性活躍動画に出演してきました!

渡辺さんにも協力してもらい、初めてのインタビューにドキドキです。

https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/interview/19.php

女性リーダーってどういう存在?

張夢卉さんにお話を聞いてみました。

<プロフィール>

張夢卉|サポート行政書士法人 コンサルタント

サポート行政書士法人は社員の半数以上が女性社員で、海外出身社員も活躍していることが特徴です。早い段階から女性活躍・ダイバーシティ経営に取り組み、2013年にダイバーシティ100選、2015年に大阪市女性活躍リーディングカンパニーに選ばれました。さらに、2024年12月にはくるみん・えるぼしを取得しました。

撮影してくれたand,a株式会社の江刺家さんは共感力に優れた凄腕のプロデューサー&撮影家で、

各方面から女性活躍に対する想いを引き出してくれました^^

(江刺家さんは北海道をはじめ、野生動物の撮影が趣味だとか!)

取材もきっかけは東京都の女性活躍リーダープログラム。

代表からの応援あって、有り難く一期生として参加することができました(笑)

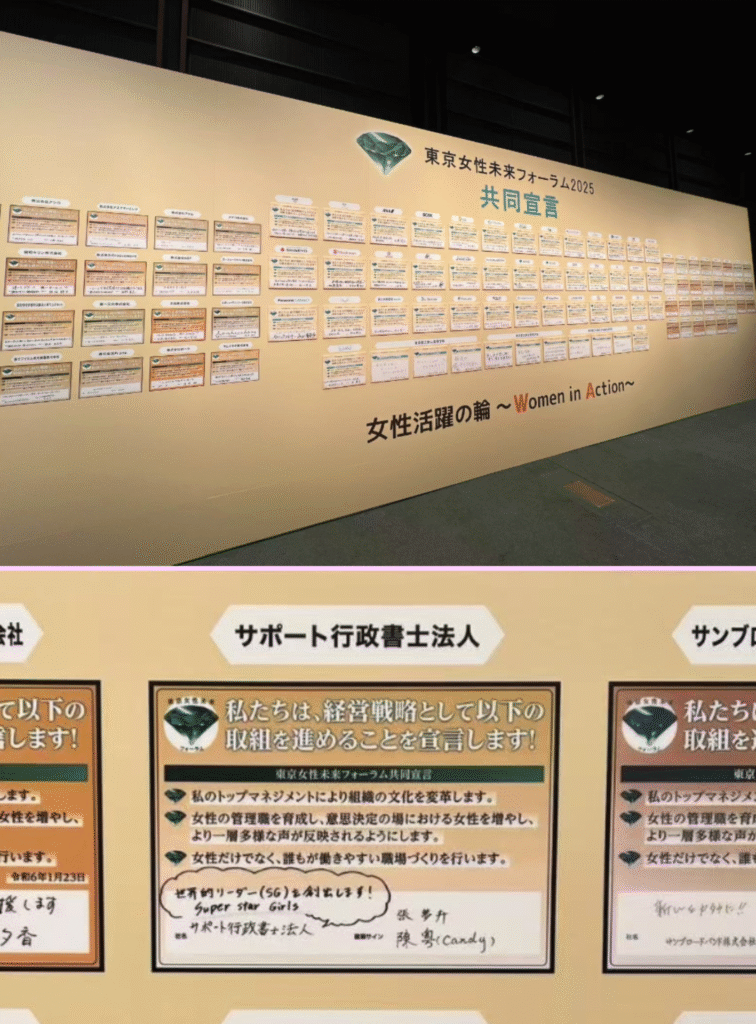

東京女性未来フォーラムでは共同宣言が飾られ、これからも邁進していきます!

8回目の移転

名取です。

3月中旬に秋葉原から新宿へ移転をして、1ヶ月半が経ちました。

私はこの会社の中でも、おそらく1番移転を経験していると思います。

当社では、これまでも「立地は信用である」と考え、少し背伸びをしてでも立地・グレードにこだわってきました。

今回は新宿モノリス25F。東京を集約する形となり、史上最大のオフィスとなります。

・スペースの拡大による快適さ

・設備や環境の改善

・採用やブランドイメージ向上

・社員のモチベーション向上

移転メリットとしては、ざっとこんなところでしょうか。

オフィスが広い反面、距離感は大分変ったなという印象です。

チームメンバーとの密度・連携力は深まりましたが、

それ以外のメンバーとのコミュニケーションは格段に減りました。

移転前は社員が統合することで、自然と接点も増えるかなと思っていましたが、違いましたね。

物理的な距離は意外と影響が大きいです。

意識的にコミュニケーションを図らないと、みんなと疎遠になりそうです。

ただ、これも会社の成長の証かなとも思っています。