【2025年法改正対応】カーポートの確認申請が必要なケースと重説のポイントを解説!

投稿日:2025年5月20日

「カーポートって、ただの屋根付き駐車スペースでしょ?」——そう思っている方、ちょっと待ってください。2025年の建築基準法改正によって、その“ただのカーポート”が、実はしっかりした確認申請の対象になるケースが増えてきているんです。特に不動産売買の場面では、見落とすとトラブルのもとに…!この記事では、「確認申請ってそもそも何?」という基礎から、改正法のポイント、そして重説(重要事項説明書)での注意点まで、実務に役立つ情報をやさしく解説していきます。

そもそも「確認申請」とは?

建築基準法における建築確認って?

「建築確認」とは、建物や工作物を新築・増築・改築・移転する際に、その計画が建築基準法や関係法令に適合しているかどうかを事前に審査・確認する制度です。これに基づいて行う手続きが「建築確認申請(確認申請)」です。

確認申請は、所定の書類や図面を添えて、所管行政庁または指定確認検査機関に提出し、確認済証を取得することで完了します。確認済証を取得せずに着工した場合、建築基準法違反となり、是正命令や罰則の対象になることがあります。

確認申請が必要なケース

建築物の規模や用途、設置場所により、確認申請が必要かどうかが決まります。たとえば、都市計画区域内において10平方メートルを超える建築物(屋根と柱があり、地面に定着しているもの)は原則として確認申請が必要です。

カーポートも「屋根がある」「柱で支えられている」「地面に固定されている」といった条件を満たすため、一定規模以上であれば建築物と見なされ、確認申請の対象となります。

2025年法改正の概要とカーポートへの影響

2025年4月1日に施行された建築基準法の改正は、耐震偽装問題や違法建築の防止を背景とし、建築物の安全性確保を強化するために実施されました。特に、小規模建築物に対する確認申請の審査体制の見直しが重要な柱となっています。

「4号特例」の廃止

従来は「4号建築物(木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下など)」については、確認申請の構造審査が省略される「4号特例」が適用されていました。

しかし、今回の改正でこの特例は廃止され、構造計算や安全性の審査が必要となるケースが増えました。これにより、従来は比較的簡単に設置できたカーポートについても、より厳格な審査が求められることになります。

カーポートは「新3号建築物」に分類

改正後、カーポートのような小規模な構造物は「新3号建築物」として位置付けられました。これにより、従来よりも詳細な図面や構造の説明が求められる場合があります。

特に面積や構造がしっかりした製品を設置する場合、確認申請が不要だと自己判断するのはリスクが高くなりました。

構造安全性の審査(風圧・積雪など)

改正後は、設置地域の気象条件(強風地域・積雪地域)を考慮した構造安全性の審査が必要です。

たとえば積雪地域では、カーポートが雪の重みに耐えうる構造か、強風地域では風圧による倒壊リスクがないかを図面や計算で示す必要があります。

確認申請が必要なカーポートの条件は?

①延べ面積が10㎡を超える

都市計画区域内では、延べ面積10㎡を超えるカーポートは、建築物とみなされ確認申請が必要になります。特に2台用やワイドタイプのカーポートはこの条件に該当しやすいです。

②都市計画区域・防火地域・準防火地域に設置

設置場所が都市計画区域内、または防火・準防火地域に該当する場合は、面積に関わらず申請が必要になることがあります。火災延焼のリスクが高い地域では、より厳しい構造基準が適用されます。

③母屋と接続して増築扱いとなる場合

カーポートを母屋(既存建物)に接続する場合、「増築」とみなされることがあります。接続の仕方によっては、既存建物全体の建築確認が必要になるケースもあるため注意が必要です。

④強風地域・積雪地域に設置する場合

設置場所が強風・積雪地域の場合、地域ごとに求められる耐風圧・耐雪荷重の基準を満たしていなければ確認済証が交付されません。構造計算書の提出が求められる場合もあります。

重説への記載について

2025年の建築基準法改正により、カーポートが確認申請の対象となるケースが拡大したことで、不動産売買時における重要事項説明書(重説)への影響も無視できなくなっています。これまで見過ごされがちだったカーポートも、法的な扱いや設置状況によっては「重要な事項」として説明義務が生じることがあるため、売主・仲介業者ともに注意が必要です。

カーポートは重説に記載する場合がある!

カーポートが重説に記載すべき対象となるのは、主に以下のようなケースです。

建築確認申請が必要な構造のカーポートが設置されている場合→ たとえば、固定式で屋根を備えたカーポートで、延べ面積が10㎡を超えるものなどは、建築基準法上の「建築物」に該当し、確認申請が必要です。未申請や違反建築物の可能性がある場合には、買主に対してその旨を説明する責任があります。

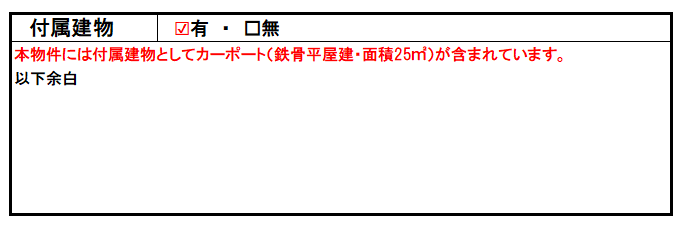

登記簿に附属建物として記載されている場合→ カーポートが「附属建物」として登記されているときは、建物の概要に明記するのが一般的です。

敷地境界や越境、共有部分に関係する場合→ カーポートが隣地との境界に接していたり、屋根が越境していたりする場合は、境界に関する事項として記載しなければなりません。また、集合住宅などで共用部分に設置されている場合も、買主の使用権等に関わる重要な情報として説明が必要です。

このように、物理的な構造や法的地位、隣接地との関係によっては、カーポートが「重要事項」となることがあるため、現地確認や資料精査を怠らないことが重要です。

改正後、カーポートのような小規模な構造物は「新3号建築物」として位置付けられました。これにより、従来よりも詳細な図面や構造の説明が求められる場合があります。

特に面積や構造がしっかりした製品を設置する場合、確認申請が不要だと自己判断するのはリスクが高くなりました。

建ぺい率にも注意!

見落とされがちですが、カーポートは建ぺい率の計算に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

原則として、屋根がある構造物は建築物として扱われ、敷地面積に対する建築面積(=建ぺい率)に加算されます。ただし、柱のみで支えられているカーポートなどは「緩和措置」が適用される場合もあります(たとえば、外壁がなく、三方以上が開放されている場合は1/2不算入など)。

重説において、建ぺい率を超過している可能性がある物件では、カーポートの構造や面積によっては是正指導の対象になることもあるため、事前の確認が不可欠です。

まとめ

「カーポートくらいなら、申請なんていらないでしょ?」という常識は、もう通用しない時代になってきました。2025年の建築基準法改正によって、10㎡を超えるサイズや防火地域での設置、母屋とつながっているタイプのカーポートは、原則として確認申請が必要に。

さらに、地域の気候(強風・積雪)によっては、安全性のチェックもバッチリ求められます。

不動産の売買時には、重説(重要事項説明書)にカーポートの情報を記載しないと、後で「聞いてない!」なんてトラブルにつながることも。

「ただのカーポート」とあなどらず、法改正に合わせたチェックをしっかり行うことが大切です!

(この記事を書いた人:山本)