旅館業営業許可( 旅館・ホテル営業 )

更新日:2025年6月30日

旅館・ホテルの開業にあたっては、旅館・ホテルそのものの旅館業営業許可に加え、

大浴場、プール、飲食店等の旅館・ホテル内の施設や、クリーニング取次、

お酒の販売や深夜提供等のサービスにも、許認可や届出が必要です。

これらには共通して、施設・設備のハード面の基準と、

運営方法・サービス内容のソフト面の基準とがありますが、

具体的な運営方法やサービス内容によって、

ハード面で求められる基準が異なることがあります。

計画初期から、ハード・ソフト両面から、必要な許認可を把握し進めることがスムーズな開業につながります。

弊社では、外資系ホテル、5つ星ホテルを含め、数多くの旅館やホテルの手続き実績があります。

旅館・ホテルの開業にあたり、計画初期段階から一括して営業に必要な許認可の対応が可能です。

最新の無人ホテルなど様々な形態のホテル・旅館にも対応しています。

◆もくじ◆

全国対応

- 北海道(札幌、函館、旭川 等)

- 栃木(日光 等)

- 東京(銀座、浅草、羽田 等)

- 横浜

- 箱根

- 富士河口湖

- 熱海

- 名古屋

- 飛騨高山

- 伊勢

- 和歌山

- 金沢

- 京都

- 奈良

- 大阪

- 兵庫(淡路島、城崎 等)

- 岡山(蒜山、津山 等)

- 広島

- 愛媛 松山

- 福岡

- 佐賀

- 長崎

- 熊本 阿蘇

- 鹿児島

- 大分 由布院

- 沖縄(那覇、石垣、宮古島 等)

対応実績例

【日本初進出 大手外資系ホテル】

本件は、日本初進出のホテル事業者様でしたが、本国で対応できたことが、日本の法律・条例等で対応できないことがわかりました。

ご希望のスタイルを伺った上で、ホテルの設計や対応方法をご提案させていただき、無事日本で初開業を迎えることができました。

また、弊社は外国語対応も可能ですので、現地法人と、英語にて打ち合わせも対応しました。

取得した許認可の種類・数

旅館業営業許可/飲食店営業許可(3件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届

公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング/一般酒類小売業免許申請

地域

京都

【ラグジュアリー シティーホテル】

宿泊・飲食・SPA・消防等 分野ごとに複数の担当者に分かれている大型ホテルでしたが、開業準備が忙しく、許認可取得の準備が、後回しになっている状況。

各担当の進捗もバラバラで、ライセンス取得を取りまとめるリード役が必要な案件でした。

弊社が開業チームに加わったことで、許認可に係る行政対応は弊社が一括して対応。担当者に求める事項を明確に案内し、許認可取得のリード役となりました。

今まで現場に連絡が行っていた行政からの連絡もなくなり、大幅に負担を減らすことができました。

取得した許認可の種類・数

旅館業営業許可/飲食店営業許可(7件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届(2件)

公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング

地域

大阪

【大型リゾートホテル】

本件は、台風などの影響で、当初計画の工期からずれ込んだケースでした。

工期が後ろ倒しになってしまったとしても、開業予定日を変更することは難しいです。

限られたスケジュールの中で、申請日程・実地調査日程等をしっかりスケジューリングし、無事予定日に開業することができました。

取得した許認可の種類・数

旅館業営業許可/飲食店営業許可(3件)/深夜における酒類提供飲食店営業開設届

公衆浴場営業許可申請/遊泳用プール/クリーニング/一般酒類小売業免許申請

地域

沖縄

【完全無人型ホテル】

人件費が高騰する中で、完全無人でホテルを運営したいというご希望の案件でした。

一般的には、対面でのチェックインが必要になりますが、緩和措置のルールをしっかり把握し、ホテル現場・運営方法に落とし込むことで、省人化を図った営業が可能になりました。

取得した許認可の種類・数

旅館業営業許可/飲食店営業許可

地域

三重県 伊勢市

【チェーン型 全国展開 大型ホテルプロジェクト】

短期間で、全国に14施設のホテルをオープンしたいという大型プロジェクトでした。

全ての拠点の管轄行政とそれぞれに打ち合わせを行い、進めていくには

マンパワーだけでなく、効率よく進めるための知識・経験が必須です。

弊社は、このような一斉開業を行うチェーン型のホテルについても経験が豊富です。各行政ともスムーズに協議を進め、無事、全てのホテルを予定通り開業することができました。

取得した許認可の種類・数

旅館業営業許可/飲食店営業許可

地域

北海道、兵庫、岡山、広島、福岡、佐賀、熊本、鹿児島

弊社に依頼するメリット

専門チームが対応

ホテル専門チームが行政への事前相談から対応しています。

豊富な実績とノウハウ

全国各地のさまざまなホテル・旅館の開業サポートの実績・知識・ノウハウがあります。

外資系の大型ホテルの開業や、リゾートホテルの開発段階から関わっています。

同時進行で複数の手続きを進めるため、綿密な計画を立て各種申請を確実に代行します。

スピード対応

弊社のモットーはスピード対応。

専門チームがどこよりも最速で対応します!

英語・中国語・韓国語対応が可能

英語・中国語・韓国語での対応が可能です。

外国籍の方でも、ご安心ください。

サポートメニュー

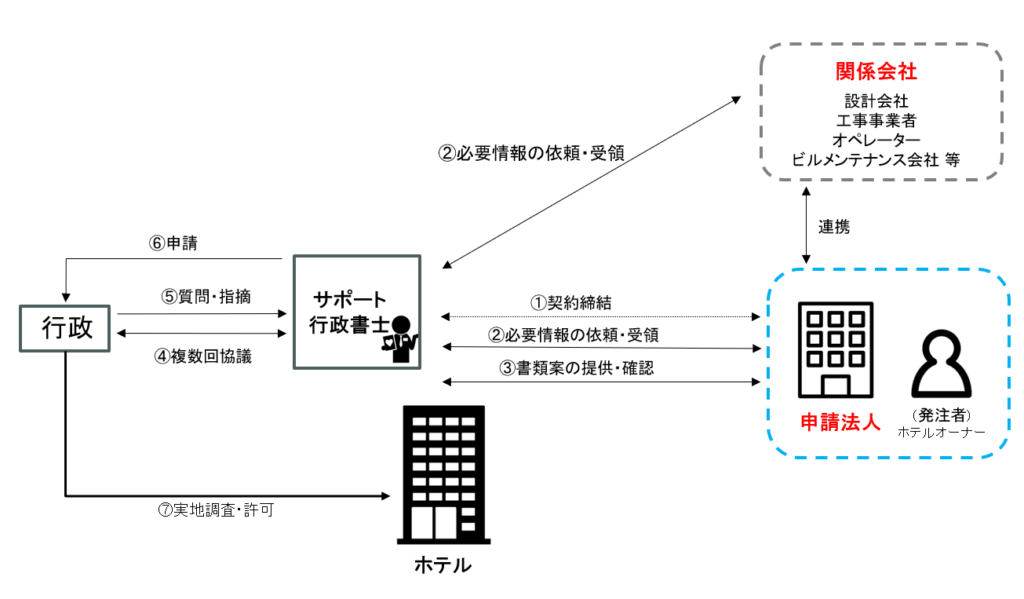

開業トータルサポート(PLAN~OPEN)

旅館・ホテル開業するためには、計画段階から行政への事前相談が必要です。

実際の届出、申請手続きについても、複数の行政機関へ何度も出向かなくてはいけません。

長ければ数カ月から半年以上に及ぶ、多くの手続きについて、計画を立てるだけでも大変です。

弊社の一括サポートを利用いただければ、開業まで安心して計画をすすめることができます。

事業承継・組織変更サポート

既存ホテルの営業譲渡・買収・M&Aなどを行う場合、新たに許可の取得等を行うことなく、事前の届出により事業承継ができるようになりました。

この改正により、新営業者にて、一から許可を取得する必要がなくなるため、大幅に手続きが簡素化され、ホテルの再開業までの時期を短縮できます。

旅館業の許可申請 関係法令調査サポート

新たにホテルを開業する際は、関係法令の事前チェックが重要です。

日本初進出・宿泊業界初進出の際は、特に事前の調査を徹底する必要があります。

例えば、外資系ホテルのお客様が、日本へ初進出される際に苦労されることの一つが、日本独自のオペレーションの制約です。

現地ホテルでは対応できていたことが、日本の旅館業法や自治体の条例の関係で、対応できなくなることが頻繁に発生します。

※上記以外にも、希望に応じてカスタマイズも可能です。

許可までの流れ

旅館業法の関連許可申請・保健所相談も対応

下記に代表的な許認可を記載していますが、下記以外の許認可申請や変更手続きについても、ホテルの運営方法、提供するサービスや施設にあわせてコンサルティングを行い、必要な手続きをご案内できます。

食品衛生法に基づく営業許可

飲食関連の施設・設備に関して、食品衛生法や都道府県の条例によりさまざまな基準があります。

具体的な営業方法や運営方法によって、求められる基準や許可が異なる場合があります。

例えば、1槽シンクでよい場合、2槽シンクが必要な場合があります。

必要な設備が設置されていればよいわけではなく、実際に機能するかも実地調査で確認されます。

基準に適合しない場合、工事のやり直しが必要になることもあります。

食品衛生法に基づく営業許可の申請は、通常、設備・施設が完成してからになりますが、

工事前に、想定する運営内容にあわせて適用される基準を確認することが重要です。

経験豊富な弊社では、計画段階から、どんな許可が必要かも含めアドバイスします。

深夜酒類提供飲食店営業届

届出ですが、風営法施行規則に沿って所轄の警察署が求める基準があるため、事前相談が必要です。

例えば、見通しを妨げる1メートル以上のものを置いてはいけません。

テーブルや椅子の高さや配置なども確認されます。

基準に適合しない場合、設備の変更や工事のやり直しが必要になります。

営業面積については、警察担当者が求積表を基に単純な足し算で検算できなければ受理されない場合もあります。

届出は、設備が完成し、飲食店営業許可の申請をした後になりますが、工事前に適用される基準を確認し、必要な書類を事前にそろえておくことが重要です。

公衆浴場営業許可

旅館・ホテル内の大浴場、SPA、サウナ等を、宿泊者以外も利用できるようにするには、公衆浴場営業許可を取得する必要があります。

昨今、レジオネラ関連の問題が衛生問題が発生しているため、構造設備だけでなく、衛生管理方法についても、事前に保健所へ相談する必要があります。

また、自治体の条例などで浴場が外部から見通すことができないという条件があり、窓の透過や近隣のビルからの見え方について条件を満たしている事が求められます。

実地調査時の実際の見え方によっては、対策を求められることもあるため、事前の確認が重要です。

プール(遊泳場)開設許可

旅館・ホテル内にプールを作る場合、開設許可申請が必要です。

各自治体の条例に基づく基準に構造設備・水質基準等が適合しているか保健所に事前相談をします。

ろ過設備や、プールの構造など構造設備基準を満たしているだけではなく、安全管理体制や水質管理体制なども基準に沿った細かい対応が求められます。

また、実地調査では確認されるポイントを事前に把握しておくことも重要です。

クリーニング所(取次所)開設届

宿泊客から預かった衣類のクリーニングを外部のクリーニング業者に委託する場合でも、旅館・ホテルは取次としてクリーニング所(取次所)の届出が必要です。

例えば、取次所の場合もクリーニング業法に基づいた必要な設備の図面や営業方法の提出が求められます。

また、届出どおりの設備や運営方法か実地調査で確認されます。

旅館・ホテル内でのクリーニング業の業務体系・営業方法等により、どのように申請が必要か行政に事前に確認したうえで手続きをします。

登録ホテル・登録旅館のコンサルティングも提供

観光庁では、国際観光の振興のため、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保障されたホテル・旅館の登録制度を設けています。

ホテル、旅館それぞれ客室数等の施設基準と外客接遇主任者の選任等の人的側面や経営状況に関し、国際観光ホテル整備法に規定された基準を満たした施設が認定されます。

日本各地の大型リゾートホテルや観光ホテル、都市型のラグジュアリーホテルなども数多く登録されています。

登録ホテル・登録旅館となるには、施設等及び接遇等の一定の要件を満たしている必要があります。

弊社では、これらの基準を満たしているかの確認やアドバイスを行っています。

登録ホテル・登録旅館となるメリット

1.日本政府のお墨付きを得たホテル・旅館となること

日本政府のお墨付きを得ているので、外国人観光客にとって、ホテルを選ぶ一つの指針にもなります。

また、観光庁により、登録ホテル・登録旅館の情報発信も行われます。

2.地方税の不均一課税

登録ホテル・登録旅館に対しては、各自治体の判断により、地方税の不均一課税(特定の場合に通常とは異なる税率などを適用する制度。固定資産税の軽減措置など)を実施できることとなっています。

登録ホテル・登録旅館の要件

ホテルの主な基準

- 基準客室数・・・15室以上

- 基準客室数が総客室の半数以上

- 洋朝食が提供できる厨房及び食堂

- 一定水準以上のロビー、食堂面積

- 外客に対応した館内標示(館内案内・客室・避難経路等)

旅館の主な基準

- 基準客室数・・・10室以上

- 基準客室数が総客室の1/3以上

- 浴室・トイレ付の客室が2室以上

- 共同用浴室(全基準客室に浴室がある場合を除く)

- 外客に対応した館内標示(館内案内・客室・避難経路等)

接遇等の要件

- 外客接遇主任者の選任

〔選任の要件〕

・3年以上の接客業務の経験

・接遇上必要な外国語会話能力(英語:英検3級以上)※ 言語の種類は問わない

よくあるご質問

ホテル営業に必要な手続きは何ですか?

①建物の建築確認、②旅館業法上の営業許可、③消防法令適合通知書交付が必要です。

また、既存物件を転用する場合は、用途変更も必要になります。

ホテルで直営のレストラン・バーを営業する場合、どんな手続が必要ですか?

飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届などの手続きが必要です。

取得する許認可によって、求められる構造設備要件が異なりますので、

必ず、事前に、自治体に相談する必要があります。

ホテルでスイーツ等のテイクアウト販売をしたいですが、どんな許認可が必要ですか?

菓子製造業許可、アイスクリーム類製造業許可などの手続きが必要です。

ここで注意が必要なことは、「飲食店営業で使用する同じキッチンを使用するか」です。

もし同じキッチンを使用する場合、飲食店の営業時間内は、

製造業の商品を並行して調理することができません。

製造する時間帯を営業時間外にするか、もしくは製造業用のキッチンを新たに設ける必要があります。

飲食店の運営方法をよく検討して、現場設計・施工を進める必要があります。

クリーニングの取次サービスをする場合、許認可が必要ですか?

自治体や営業形態によって異なりますので、確認が必要です。

一般的には、無店舗取次店営業届 等の取得が必要なケースが多いです。

旅館業法上の営業許可には、消防法令適合通知書が必要と聞きましたが、どんなものですか?

消防署からの消防法令上に問題ないことの証明になります。

消防計画の作成、防火管理者の選任、現地調査などが必要です。

ホテル内でSPAを営業したいです。何か許認可は必要になりますか。

ホテル宿泊者以外の利用を可能にするかで変わってきます。

宿泊者のみの利用とする場合は、旅館業営業許可の範疇内で対応可能です。

宿泊者以外の利用を受け入れる場合は、公衆浴場営業許可が必要になります。

大浴場にサウナを設置したいです。男女共用で利用させたいのですが、注意点はありますか?

ホテルを管轄する自治体の条例等を丁寧に確認する必要があります。

まずは、ホテル宿泊者以外の利用を可能とするか、検討してください。

可能とする場合は、基本的に、サウナは「その他の公衆浴場」に該当するため

公衆浴場法及び関係法令が適用されます。

その中には“原則、7歳以上は男女混浴を認めない”旨の記載があるため、

基本的には男女共用はできません。

ただし、協議の上、風紀上支障がないものと判断された場合は、

水着等を着用することで共用が認められるケースもあります。

弊社では、温浴施設やサウナ等の男女混浴・共用も多く対応していますので、一度ご相談ください。

ホテル・旅館業許可の最新情報を発信中!

【専門家が解説】

ホテル・旅館業許可の最新トピックス

報酬額

| サポート内容 | 報酬額(税込) |

| 旅館業許可の申請手続き | 440,000円~ |

※サービス内容により、正式に見積致します。

また、複数の許認可をまとめてご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウント致します。