42条道路に該当しない法定外公共物(水路と里道)

投稿日:2023年9月5日

以前のトピックス(接道義務とは?2(敷地と道路との間に水路があるケース))で水路がある場合の接道義務について記載をしました。

今回は水路を含む、法定外公共物について取り上げていきます。

法律(道路法、河川法等)の適用又は準用を受けない公共物(里道や水路)のうち、その機能を有しているものは法定外公共物として、市町村が管理しています。

ちなみに里道とは、

里道・・・赤線や赤道と呼ばれることもある。道路法で道路として指定されていないが、道としての機能があるもの。また、過去に道としての機能があったもの。

をいいます。

農道や山道、小さな路地なども該当します。

里道は建築基準法上の道路ではなく法定外公共物

里道は、建築基準法第42条に規定される道路には該当しません。

すなわち、この里道は建築基準法上の道路ではなく、法定外公共物となります。

よって、水路同様に、敷地と道路との間に里道がある場合や敷地内に里道がある場合には占用許可を受ける必要があります。

また、里道に面した土地には、基本的に建物を建てることができません。

ただし、建築基準法には例外的な救済措置が設けられており、里道に接する土地での建築が認められる場合があります。

法定外公共物が介在する物件(敷地)の実例

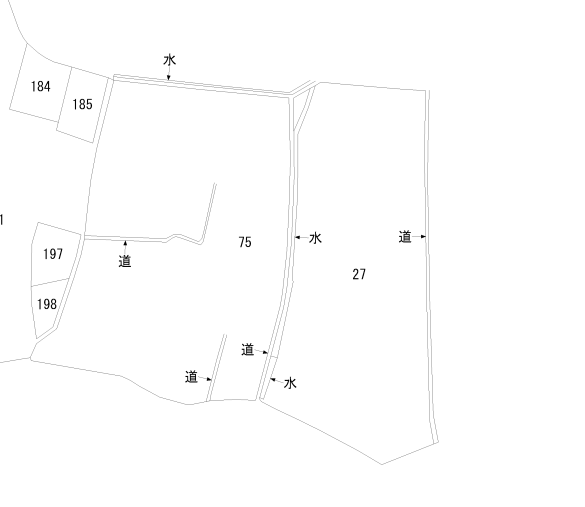

添付した公図は実際に弊社が重説作成に従事した物件のものです。

地番75番、27番が売買対象不動産土地です。

地番75番の北側には前面道路がありますが、道路と敷地との間には水(水路、青道)が存在しています。

また、地番75番、27番の2筆を一体の土地としてすでに建物が建築されておりますが、

この2筆の間には水(水路、青道)と道(里道、赤道)が存在します。

調査を進めていくと、本物件は占有許可を取得しておらず、

このままでは再建築ができないということが判明しました。

再建築ができるようにする方法の1つに、「法定外公共物占用許可の取得」があります。

また、今回のケースでは敷地を縦断するように水路里道が存在しているため、

もし建物を解体する場合には一時占用許可を要する場合があるということも判明しました。

このようなことを知らずに売買を行っていると、

建物解体等進めてしまって後にトラブルに、、、ということにもなりかねません。

重説作成業務はサポート行政書士法人へ

弊社は、重説作成において全国対応が可能で、各自治体での調査実績もあります。

そのため、各自治体の条例にも精通している専門スタッフが複数在籍しています。

重説作成業務を弊社にアウトソーシングして、貴社内の負担を減らし、売上アップを目指しませんか?

弊社の専門スタッフが質の高い重説をご提供します。

ぜひ、一度弊社へご相談ください。

初回の面談は無料で承っています。

この記事の監修者

井浪 竜馬