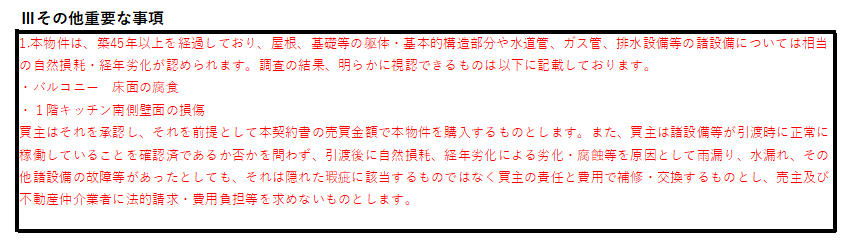

空き家売買の重説が変わる!2025年法改正のポイントと実務対応

投稿日:2025年7月2日

2025年の宅建業法改正とは?

2025年4月、空き家の売買に関わる宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されました。今回の法改正では、空き家売買における「事前調査の義務化」や「買主保護の強化」が大きなポイントです。

少子高齢化と人口減少を背景に、全国の空き家は増加の一途をたどっています。不動産市場でも空き家の流通促進が求められる一方、老朽化物件のリスクや情報不足によるトラブルも頻発。宅建業者にとっては、これまで以上に責任ある取引が求められる時代に入ったと言えるでしょう。

法改正の背景と空き家対策

国土交通省は、近年の空き家増加に強い危機感を抱いています。全国の空き家は2023年時点で約900万戸超とされ、住宅の7軒に1軒が空き家という深刻な状況です。

中でも問題となるのが、売買後に買主とトラブルになるケース。

「基礎が沈んでいる」「雨漏りしていた」「再建築できない土地だった」など、物件調査や情報提供が不十分なまま契約が行われた結果、後々クレームや損害賠償請求につながる例も少なくありません。

こうした背景を受け、今回の法改正では以下の2点が特に重要視されています。

改正ポイント① 空き家の「事前調査義務」の強化

これまで宅建業者に求められていた物件調査は「努力義務」的な扱いでしたが、2025年4月からは空き家を取り扱う際の事前調査が“実質義務化”されます。 調査項目の例は以下のとおりです。

• 建物の基礎・屋根・外壁の状態(傾き、腐朽、雨漏り)

• 給排水や電気などライフラインの接続状況

• 接道義務の適合・再建築の可否

• 土地の形状・地盤・境界未確定リスク

これらの項目について、目視・ヒアリングだけでなく、必要に応じて専門家の調査報告書添付なども求められる可能性があります。

改正ポイント② 空き家売買時の「買主保護」措置

~告知義務の明確化~

心理的瑕疵や過去の用途など、従来は宅建業者や売主の裁量に委ねられていた“告知の範囲”についても、今回の改正で以下のように明確化が進む見込みです。

・過去の事件・事故(自殺、孤独死など)

・近隣とのトラブル(騒音・悪臭・反社の存在)

・特殊な利用履歴(シェアハウス、簡易宿泊所など)

これらは「知っていれば購入しなかった」リスクとして、トラブルの火種になります。今後は、売主からの情報収集と適切な告知が求められます。

~契約不適合責任との関係~

現状有姿売買でも、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の対象となる可能性は残ります。

たとえば、「重要な不具合を故意に説明しなかった」「売主が専門家に調査させなかった」といったケースでは、買主から損害賠償や契約解除を求められるリスクが高まります。重説や契約書での特約記載も、形式的でなく実質的なリスク説明が必要です。

重説への影響と宅建業者に求められる対応は?

調査結果の報告と重要事項説明書(重説)への影響

調査結果は、重要事項説明書(重説)への記載が義務付けられるケースが増えます。

・構造上の欠陥があると疑われる部分

・ライフラインが未整備な区域

・特定行政庁からの指導・勧告履歴 など

これまで「現況渡し」で済ませていた部分も、上記の項目などに関する説明責任を果たさないと業法違反となり得る場面が出てきます。

宅建業者がとるべき対応

宅建業者としては、以下のような対応が早急に求められます。

✅物件調査項目

✅売主へのヒアリング項目の拡充

✅重要事項説明書のテンプレート改定

特に、空き家売買を多く扱う事業者ほど、説明責任を果たす仕組み作りが“今すぐ”必要です。

まとめ

2025年の宅建業法改正は、空き家市場の健全な流通を目指すものですが、宅建業者には「より丁寧な調査・説明」が求められるようになります。

法改正は宅建業者にとって“チャンス”でもあります。

トラブルを未然に防ぐ誠実な対応こそが、顧客から選ばれる業者になる最大のポイントです。

(この記事を書いた人:山本)