大型機械の特定原産地証明書を取得したい方へ

更新日:2025年9月25日

大型工作機械や建設機械などの大型機械を海外へ輸出する際、特定原産地証明書の取得を輸入者から求められるケースが増えています。

日タイ・RCEP・日インドネシアなどの経済連携協定(EPA)を活用し、関税優遇措置を受けるためには、製品が原産地要件を満たしていることを証明する必要があります。

今回は、実際に大型機械の輸出を検討している方向けに、特定原産地証明書を取得する際の具体的なステップと注意点を分かりやすく解説します。

目次

特定原産地証明書とは?大型機械でも必要になる理由

特定原産地証明書は、EPAやFTAによって定められた関税優遇措置を受けるための証明書です。

例えば日本企業が製造したNC旋盤やショベルカーなどをタイやインドネシアへ輸出する際、それらの国との協定(例:日インドネシア EPA)を活用することで、通常の関税が免除・減税される可能性があります。

しかしその条件として、「その製品が日本で原産性を持っている(=原産品である)」ことを証明する必要があります。 その証明手段が特定原産地証明書なのです。

大型機械でよくあるお困りごと

弊社では、これまで多くの原産品判定依頼申請を支援してきました。

大型機械特有のお困りごとも、これまでのノウハウを使いサポートさせていただくことが可能です。

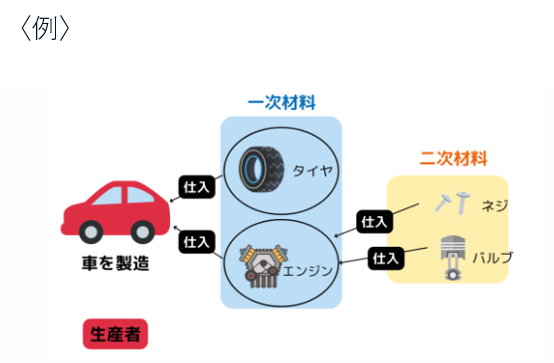

一次材料が多い

原材料(一次材料)が多いため、HSコードの確認が煩雑になる傾向にあります。

また、一次材料のまとめ方はHSコードベースとなるため特殊であるといえます。

弊社では、これまでのノウハウを活かし、製品情報や一時材料を基にまとめ方のアドバイスをすることが可能です。

複数の工場や下請けを跨ぐ構造

製造過程が複雑のため、「委託生産」に該当するかなど必要書類の整備などが把握しきれないことが多くあります。

弊社では、状況にあわせ必要書類や必要な情報を整備しリードしていきます。

部品によっては日本産でないものがある

数百~数千種類の部品があるためすべて日本産ではない場合、原産と認められるかわからない。という不安もあるかと思います。

弊社では、適用する協定やルールで可能な限り、可能な方法をご提案していきます。

対応実績

■ 実績1: A社(機械メーカー)

【 案件 】

運搬機械を輸出するインドの取引先から特定原産地証明書を求められたが、1,000種類以上の部品(原材料)があり、どの様に分類したらいいか分からない。

【 依頼内容 】

原産品判定依頼

【 ポイント 】

原材料のまとめ方等をアドバイスのうえ、10分の1以下の種類数にて早期申請できた。

■ 実績2: B社(商社・輸出者)

【 案件 】

鉄鋼品の加工を行う大型機械を韓国へ輸出するした際に特定原産地証明書を求められた。輸出後であったため、1日でも早く特定原産地証明書を取得したい。

【 依頼内容 】

原材料HSコード調査、原産品判定依頼申請書、発給申請

【 ポイント 】

原材料HSコード調査~発給申請まで一括でスピート対応をすることで、最短で証明書発行ができた。

お客様の声

手厚い電話対応と分かりやすい説明を受けられました

当初の予定より早く特定原産地証明が取得できた

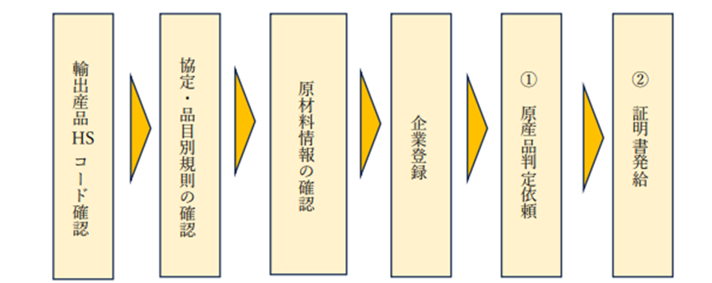

大型機械の特定原産地証明書~取得までのステップ~

HSコードを特定する

輸出する産品のHSコード(関税分類コード)を特定します。

特定原産地証明書は輸入国側で使用するものですので、輸入者へ確認する必要があります。

適用可能なEPA・FTA協定及び適用規則を確認する

適用可能なEPA・FTA協定を確認します。

複数の協定を適用できる場合はその協定を適用するか、輸入者へヒアリングが必要です。

製品の主要構成部品や加工工程に基づき、原産性の判定を行います。

- CTC(関税分類変更)ルール:外国部材と最終製品のHSコードが変わるか

- VA(付加価値)ルール:日本で加えた付加価値の割合が基準を超えているか

原産地規則は協定やHSコードによって変わってきます。

原材料の確認

大型機械の場合、多数の部材や工程が関わるため、BOM(部材表)と工程表を用いて正確に判定する必要があります。

輸出産品の原材料(一次材料)とは仕入れた時の状態です。

CTCルール適用の場合、数百~数千種類の一次材料のHSコートの確認が必要となります。

しかし、同じ素材・用途の部品は、サイズや形の違いで区別することなく、固まりとしての部分品として認められるケースもあります。

原産品判定依頼申請

原産性を示す資料や申請書を作成し、日本商工会議所へ申請をします。

日本商工会議所への手数料は無料です。

輸出産品の情報(原材料含む)、国やルール、生産者に変更なければ、一度だけの手続きで今後の輸出時にも使用できます。

証明書発給申請

個別の輸出にあたって証明書を発行してもらう手続きです。

確定したインボイスやパッキング情報が必要となります。

日本商工会議所へ手数料が発生します。

原産地証明書のご相談はサポート行政書士法人へ

大型機械は1台あたりの単価が高く、関税率も高めに設定されている場合が多いため、EPAの適用有無で100万円単位の差が出ることもあります。

だからこそ、証明書の取得を「面倒な手続き」として後回しにせず、早い段階から準備を始めることが重要です。

弊社では、大型機械の輸出産品の特定原産地証明書を数多く支援してきました。

「時間がない」「自社でやるには不安がある」といった場合も、ご相談ください。