社風・ワークライフバランス

更新日:2026年2月25日

明るい社風

お客さんや新入社員に最も驚かれるのは、雰囲気が明るいことです。

社内はお互いに「さん」で呼び合い、フラットな関係です。

もちろん、社内ではトラブルやいじめもなく、派閥のようなものもありません。

「一人くらいはいじわるな人がいるもんですが、ここにはいないんですね」

などとよく言われますが、

社内の人間関係に気を遣ったりすることなく、業務に集中できます。

オールスター経営

社員の多様性

外国人、女性、若手が活躍しているのが特長です。

弱点をチームとして把握することで、マイナス面をカバーし、

それぞれの特性を最大限活かすようにしています。

社内にある多様な価値観が、飛躍の源泉となっています。

世界最速スピード

業務遂行で求められるものは、「世界最速スピード」です。

在籍スタッフの出身大学と前職

早稲田大学/関西学院大学/東京大学/名古屋大学/関西大学/岡山大学/慶応義塾大学/立教大学/筑波大学/ 京都大学/中央大学/立命館大学/法政大学/大阪市立大学/同志社大学/名古屋外国語大学/海外大学 など金融業(大手銀行)/ホテル(ブライダル)/総合商社(営業)/レストラン/公務員/

IT企業(システム管理)/不動産業/法律事務所/講師 など

個性豊かなスタッフが、お互いの感性やアイディアを尊重しあい、

さまざまな視点を共有しながら一緒に成長していける、そんなメンバーです。

ワークライフバランス

「プライベートが充実していてこそ、いい仕事ができる」

この考え方の元、弊社ではワークライフバランス支援のため、下記制度を実施しています。

・振替・有給休暇が取得しやすいチーム体制

・独自の出産・育児支援制度

・これまでの受賞歴

このページでは、これらの制度について解説します。

「プライベートが充実していてこそ、いい仕事ができる」

この考え方の元、弊社ではワークライフバランス支援のため、下記制度を実施しています。

・振替・有給休暇が取得しやすいチーム体制

・独自の出産・育児支援制度

・これまでの受賞歴

このページでは、これらの制度について解説します。

出産・育児からの復帰

男女問わず子育て中の社員が多い当社では、 出産・育児支援制度を利用して、ライフプランに応じた働き方を実現している社員が多いです。妊娠中の社員に対する配慮

妊娠中の社員は、体調も日々変わりますし、満員電車での通勤などが大きな負担になります。社員が安全に通勤できるよう、時差出勤等などの要望にできる限り応じています。

男性の育児や家事支援

当社には、産休・育休中の女性社員だけでなく、子育て中の男性社員も多く在籍しています。育児に主体的に係る社員が多く、休憩時間等に、育児についての情報交換をする姿も多く見られます。

男性の育児・家事支援についても、女性の場合と同様、個人個人に合わせた対応を取っています。

例えば、

・妊娠中の奥さんの代わりに、保育園の送り迎えをする社員の短時間勤務

・出産後の奥さんのフォローのために、出社時間を1ヶ月間1時間ずらす

・お子さんの看病のための遅刻・欠勤(有給扱い) 等

出産や子育ては突然状況が変わるものですので、

メールや電話など、当日の簡単な連絡だけで柔軟にフォローできるようにしています。

子育て・看病中も業務が進められるように、システムを整え、

在宅勤務への取り組みも拡大し、徐々に適用範囲を広げています。

女性の場合と同じく、制度先行ではなく、全員で子育て中の社員をフォローする社風が大きな特徴です。

「おたがいさまの気持ち」を大切にする社風

出産・育児制度の浸透の背景にあるのは、「おたがいさま」の考え方です。例えば現在、産休や育休をとっている女性や、育児中の男性社員は、

「支えてくれている人がいるからできるんだ」というはっきりとした意識をもっています。

また、ほかの社員たちには、その人たちを支えていこうというしっかりした自覚があります。

実際、該当社員が休んでいる分、若手に負担がかかりますが、

文句も言わずに支えて働いている社員には、社長賞で報いています。

「おたがいさま」の気持ち、そして制度にあぐらをかかない「ありがとう」という感謝の心が、

これらの制度を中長期的に支えるモチベーションになっています。

これまでの受賞歴

これまでに、当社の女性や外国人材の活用、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが認められ、

下記の通り認定・紹介されています。

・経済産業省ダイバーシティー経営企業100選

・経済産業省監修による『ホワイト企業 女性が本当に安心して働ける会社』(文藝春秋刊)の「優良25社」

・平成25年度東京ワークライフバランス認定企業(長時間労働削減部門)

・大阪市女性活躍リーディングカンパニー

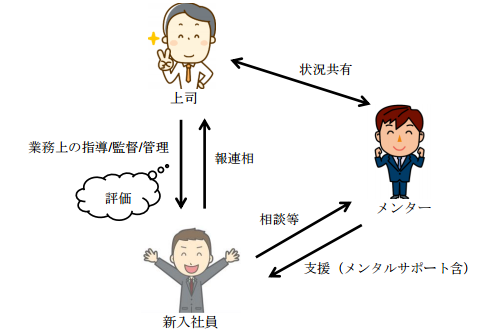

メンター制度

サポート行政書士法人では、入社1年目の新入社員を対象に、直属の上司とは別に、身近な相談役となる先輩(メンター)をそれぞれ選び、新入社員をサポートするメンター制度を導入しています。

【解説】「メンター」とは…

新入社員の良き話し相手(支援者・相談役)として、本人に気づきを与え続け、

やる気を引き出したり、好循環にのるきっかけを提供し、

それを後押し・サポートする役割です。

業務上の指導・管理関係のもと新入社員を評価する立場にある「上司」と違い、

メンターは評価関係にない為、新入社員が、評価を気にせず、

自分のプライベートの話を含めダメな所や困っていることなどを素直に相談できるのです。

その為、メンターには、比較的年齢が近く、業務上の関係が少ない先輩を選ぶようにしています。

メンター制度の効果

新入社員は、メンターとの交流を通じ、中長期的な活躍・成長につながる考え方やスタンスが身についたり、

人間的な成長や成熟を促すことにつながります。

メンターに求められるスキルや考え方は、良きリーダーになる為の必須要素です。

メンターは、新入社員との交流を通じ、管理職としてのマネジメントスキル等の

将来必ず必要になるスキル・経験を身につけることができます。

(メンターに知識や経験のあるなしは関係ありません。)

メンター役の先輩が心がけていること

新入社員とメンターの関係には、「コミュニケーションを通じた信頼関係構築や心のつながり感」が、重要です。

バランス調整機能が十分ではない新入社員が、一人で何かを抱え込んだり、

プレッシャーにつぶされないよう、色んな会話を通じて、

ちょっとした様子の変化にも敏感になってあげることが大切です。

時には、業務外のプライベートな話をすることも、とても効果的です。