【2025年最新】心理的瑕疵や事故物件の告知義務を徹底解説!重要事項説明書作成の注意点は?

投稿日:2025年9月3日

「心理的瑕疵」や「事故物件」という言葉、最近話題ですよね?

不動産サイトやニュースで目にして、ちょっと気になったことがある方も多いのではないでしょうか。事故物件をテーマにした映画も大ヒットしていますね!

実はこの“心理的瑕疵”をめぐって、買主や借主と不動産会社の間でトラブルに発展するケースは少なくありません。説明の範囲は法律やガイドラインである程度決まっていますが、グレーな部分も多いため、誤解や不信感が生まれやすいのです。

この記事では、2025年最新の告知義務ルールをわかりやすく解説しながら、実際にあったトラブル事例や、取引のときにチェックすべきポイントを紹介します。

「心理的瑕疵って結局なんなの?」と疑問に思った方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

そもそも「心理的瑕疵」って?

心理的瑕疵の定義

心理的瑕疵とは、建物や土地そのものに物理的な欠陥がなくても、買主や借主に心理的抵抗感を与える事由を指します。典型的には、自殺・他殺・火災による死亡事故・孤独死といった「人の死」に関わる事象が中心です。

また、近隣に暴力団事務所や墓地など、嫌悪感を抱かせる施設が存在する場合も心理的瑕疵に含まれることがあります。

物件自体に問題がなくても、買主・借主が「安心して住めない」「資産価値に影響する」と感じれば心理的瑕疵として扱われる点が特徴です。

心理的瑕疵=事故物件?

一般的に「事故物件」という言葉で認識されているものは、心理的瑕疵物件を指すことが多いです。ただし、両者は完全に一致する概念ではありません。

・事故物件:自殺・他殺・火災など、人の死に直結する出来事が発生した物件。

・心理的瑕疵:事故物件を含むが、必ずしも死亡事例に限らない。近隣トラブルや反社会的勢力の存在なども含む。

告知義務の最新ルール

説明義務のある事象

2021年に国土交通省が公表したガイドラインによると、以下のような事象については原則として説明義務があるとされています。

・他殺、自殺、火災による死亡事故

・賃借人や所有者の行為により発生した事件・事故

・買主や借主が通常の生活に支障を感じる可能性が高い事象

これらは取引当事者にとって重大な判断材料となるため、重説で明確に説明すべき内容です。

説明不要の事象

一方で、以下のようなケースは原則として説明不要とされています。

・自然死や老衰による死亡

・日常生活の中での不慮の事故(入浴中の転倒など)

・長期間経過し、社会通念上「通常の取引では問題視されない」と判断されるもの

ただし「不要」とはいえ、買主・借主が特に懸念を示した場合や周知性が高いケースでは、説明した方が安全です。

3年ルールって?

ガイドラインでは「概ね3年」が説明義務の目安とされています。

たとえば孤独死や自殺が発生しても、3年以上が経過すれば、原則として告知義務は免除される方向です。ただし、事件性が強い場合や社会的影響が残っている場合には、3年を過ぎても説明が求められることがあります。

結局のところ、「取引の安全と信頼に資するかどうか」という観点から判断されるのが実務上のポイントです。

心理的瑕疵をめぐるトラブル事例

心理的瑕疵を隠蔽したケース

売主が自殺歴を隠し、不動産会社も確認を怠ったまま重説を作成。買主が後日、近隣住民から「過去に自殺があった物件」と知らされ、契約解除と損害賠償を請求。裁判では業者の説明義務違反が認められ、数百万円規模の賠償命令が下された事例もあります。

後から判明しクレーム化したケース

重説に心理的瑕疵の記載がなかったものの、入居後に借主が近隣から「前の入居者が孤独死していた」と聞き、強い不信感を抱いたケースがあります。結果的に借主は家賃減額や慰謝料を請求し、紛争化。裁判に至らなくても、信頼関係の破綻や顧客離れにつながります。

トラブル回避のための重説作成のポイント

心理的瑕疵の記載方法

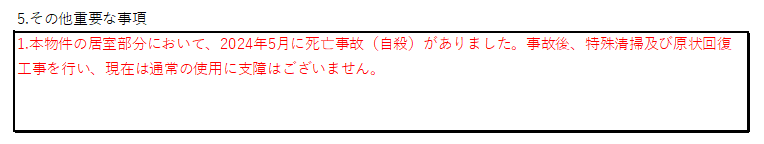

心理的瑕疵は曖昧な表現を避け、発生事実を客観的に記載することが重要です。

例:「〇年〇月に本物件内で自殺がありました」など。推測や主観的表現はトラブルの元になります。

口頭説明+書面記載の重要性

重説は書面交付が基本ですが、心理的瑕疵のように微妙なテーマは口頭で丁寧に説明し、相手の理解を確認することが不可欠です。書面と口頭の両方で説明することで、後の「聞いていない」というクレームを防げます。

不確定情報の取り扱い

売主や貸主からの申告が不十分な場合でも、「知り得る限りの範囲で」と明記し、ヒアリングした事実を残すことが大切です。不確定情報をそのまま隠すのではなく、調査・確認努力を記録しておくことがリスク回避につながります。

トラブル回避策

・ 売主・貸主からの告知内容を文書で残す

・説明内容を議事録や録音で保存

・ガイドラインに基づいた統一ルールを社内で共有

・専門家(行政書士)による重説チェックを導入

まとめ

心理的瑕疵や事故物件の扱いは、法的に明確でない部分が多いため、判断を誤ると重大なトラブルにつながります。告知義務を正しく理解し、重説に適切に反映させることが不動産業者の責務です。

しかし現場では、人手不足や繁忙期の対応で「つい説明が漏れる」というリスクも避けられません。そんなときは、専門家である行政書士に重説作成を委託することで、法改正や最新ガイドラインに沿った安全な取引を実現できます。

不動産取引の信頼を守るために—「心理的瑕疵」への対応を、いま一度見直してみませんか?

(サポート行政書士法人 山本)