金融許認可一括管理

更新日:2026年1月20日

目次

金融関係許認可でよくいただくご相談

- 法令・監督指針・各種ガイドラインなど、見るべき規制が多く、対応漏れが無いか不安

- 手続き自体はなんとか対応しているが、その他の法定帳簿や法定書面が制定できていない

- 金融関係独特の届出の存在に気付かず、手続き漏れが発覚

- 既に当局から、検査対応・報告対応が求められ、どこから手を付ければ良いかわからない

- いつ検査が来ても大丈夫なように、予め管理体制を整備したい

- 会社の動き(上場など)に合わせて、コンプライアンス体制を強化したい

「金融許認可一括管理」で、まとめて解決します!

コンプライアンス体制の強化・維持の全般サポート

弊社の「金融許認可一括管理」では、以下のように、金融関係のコンプライアンス体制に関して、全般的にサポートします。

対象許認可:金融関係のライセンスに幅広く対応可能!

弊社HPに記載の下記許認可の対応可能です!

サポート内容:コンプライアンス体制の強化・維持に関わる業務全般

| サポート内容(例) | メリット |

| 手続き(変更届・変更登録・事業報告等)の管理・代行 | 「いつ・どんな手続きが必要か」の相談対応も可能 毎年発生する手続きは弊社からリマインドも可能 →単なる代行ではなく、手続き漏れ防止にも効果あり! |

| 各種書面(法定帳簿・社内規程等)の作成・見直し | 単に1書面を修正するだけでなく、 横断的な相談・更新が可能 →書面間での整合性も保ち、更新漏れも防止! |

| 法令・ガイドラインの改正への対応 | 法令・ガイドラインの改正が発生した際、 改正のアラート・対応事項案内も可能 →改正対応漏れの防止 |

| 内部監査サポート | 金融分野の専門家・第三者として、 課題を洗い出しご報告 →自社内の監査に報告内容を活用いただき、 形骸化の防止・より有効な監査に |

| 社内研修の計画策定・実施・記録・フォローアップ | 監査結果や、日々の業務の課題・ご相談を基に、 社内研修の計画策定・実施等もサポート →社内の知識定着・関係者のレベルアップにも貢献! |

| マネロン対策支援(AML/CFTサポート) | 最新のマネロンガイドラインの改正も踏まえ、 マネロン対策の支援も行います! |

ご相談次第で、事業者様にあわせた別サポートの提案も可能です!

参考:金融許認可以外の管理も依頼したい場合

弊社では、金融関係の許認可以外にも、幅広く許認可の対応をしております。

ご興味があれば、下記もご参照ください。

金融関係の許認可の特徴/アウトソースの有効性・メリット

そもそも、金融関係の許認可で、一括管理をアウトソースすることが、なぜ有効なのか。

許認可の特徴を踏まえて、説明します。

許認可の維持に専門的な知識・対応が求められる

- 組織・人的要件等、抽象的な基準が多い

- 関係法令が多岐にわたり、法改正も頻繁に発生

(金融サービス提供法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等) - 内部管理が特殊・煩雑(必要な届出や社内規程等も多数)

→専門家の目を通すことで、手続き・対応漏れの防止が可能に!

実態主義

- 各種手続き(変更届・変更登録申請など)は、形式的に書類だけ揃えても通用しない

- 実態として、法令・各種ガイドラインに適合するか見られる

- ライセンス取得後、行政・自主規制機関の検査も

→手続きだけでなく、実態の整理段階から相談できる「相談窓口」としても活用可能!

※実態について、当局に直接事業者から相談すると、

いきなり不備が発覚したり、報告・検査対応の引き金になることも……

近年の「コンプライアンス厳格化」の流れ

金融関係の許認可は、大口の売上計上がしやすい等ビジネスチャンスが拡がる反面、金融臨店検査の結果によっては、行政処分等の厳しい結果を受ける可能性があり、結果として、会社全体の信用に悪影響が及ぶリスクがあります。

また、ライセンス取得後の対応事項も多い上、必要な届出も金融分野独特のものが多く、手続き漏れや法定事項への対応漏れが発生しがちな許認可といえます。

コンプライアンスが声高に叫ばれる今、大手企業様を中心に、「金融関係の許認可管理を実効性のあるものに見直していこう」「1日も早く、金融臨店検査に耐えうる体制作りをしていこう」という動きが、一気に進んでいます。

→「一度対応したら終わり」ではない、コンプライアンスの維持は、社内負担も大きいです。

専門家の目を入れることで、コンプライアンス部門の負担を軽減しつつ、

より実効的なコンプライアンス体制の整備・維持が可能に!

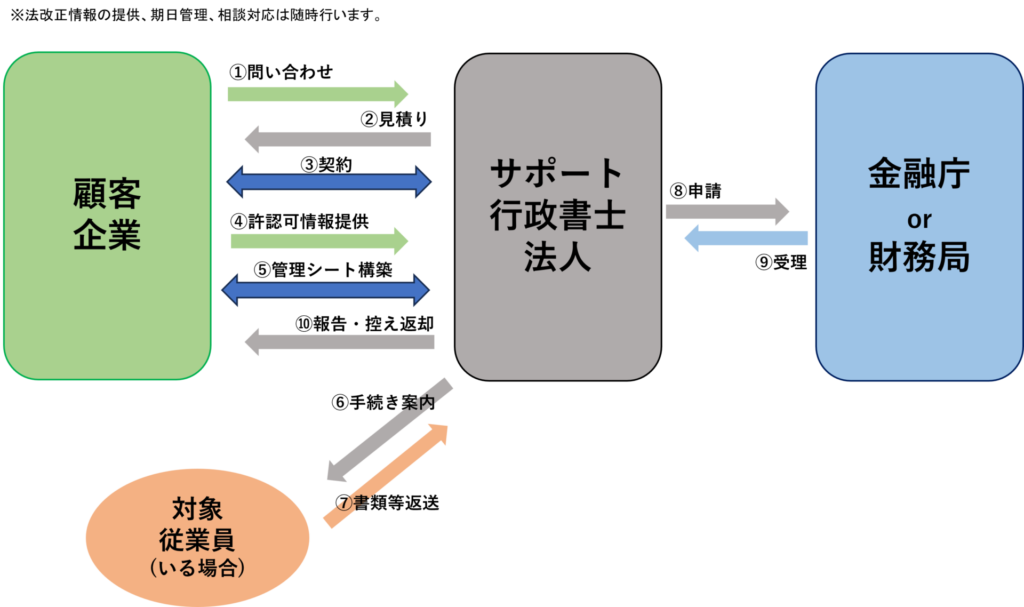

サポートの流れ

全国対応可能

サポート実績(一部)

■A社(外資系金融商品取引業者)

【保有許認可】

宅地建物取引業・金融商品取引業

【当社業務内容】

期日管理業務、更新/変更手続き、事業報告書の提出、内部監査、社内研修の実施

■B社(不動産デベロッパー ジャスダック上場)

【保有許認可】

宅地建物取引業・建設業・金融商品取引業・不動産特定共同事業・ 一級建築士事務所

【当社業務内容】

許認可管理業務、更新手続き、変更手続き、リスクマネジメント、内部監査、社内研修の実施

■C社及び関連会社(国内金融商品取引業者)

【保有許認可】

金融商品取引業、貸金業

【当社業務内容】

期日一括管理業務、変更手続き、事業報告書の提出、内部監査、社内研修の実施

よくある質問

当局から概要書の提出を求められました。ポイントや注意点を教えてください。

「概要書」は、登録する業種別(第一種・第二種・運用・助言)に様式が異なりますが、基本的に、以下の要素を文章で説明をする書面です。

- どんな会社が(沿革・役員情報・資本金・株主等)

- どんな業務を(業務の内容や方法・スキーム・顧客層等)

- どうやって行うのか(勧誘や説明方法・契約方法・業務フロー等)

- できる体制・態勢にあるのか(人的構成・業務執行体制・意思決定プロセス等)

概要書は、登録申請手続きの早い段階で作成するものですが、概要書の内容をベースに、その後の当局面談・折衝・規程作成等が行われる為、登録申請手続きにおける“最重要書面”の1つといえます。

概要書の内容が不十分(説明不足等)・不適切(整合性等)だと、その後の当局とのやり取りが難航し、事前審査も長期化してしまう為、“最初にどれだけ精度高く・分かりやすい概要書を提出できるか”がポイントです。

また、概要書で問われている事項の多くは、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」がベースになっています。

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、金融商品取引業者が業務を行う上での遵守事項・留意事項が様々記載されているので、当該監督指針もしっかり理解した上で、概要書を作成する必要があります。

登録後、コンプライアンス責任者が退職してしまった場合、どうしたらいいですか。

まず、「手続き面」についてです。

金融商品取引業者のコンプライアンス責任者が退職した場合、適切な後任者を配置した上で、退職日(退職日と変更日が異なる場合「変更日」)から2週間以内に「金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出」の提出が必要です。

また、所属協会等へも、各協会等の運用に従って変更手続きが必要です。

特に、コンプライアンス責任者の場合、協会等の連絡窓口や苦情窓口等としても届け出ている可能性が高いので、当該退職者に関連する事項を漏れなく変更しましょう。

次に、より重要な「実態面」についてです。

金融商品取引業者のコンプライアンス責任者は、「重要な使用人」として、金融商品取引業者の法令遵守・指導・監督等の重要な役割を担っています。

コンプライアンスの要となる重要ポジションとして「常勤性」が求められ、金融商品取引業者として満たすべき「人的構成要件」の当局審査上も、特に重点的に知識・経験の確認が行われます。

その為、新たに配置する後任者は、以下の要素に注意して人選する必要があります。

- 金融商品取引業者のコンプライアンス責任者として必要な知識・経験があること

(=履歴書や人的構成書面上、必要な知識・経験の説明がつかないとNG) - 原則、兼務・兼職がなく、常勤であること

(=業務遂行に支障がでるような兼務・兼職はNG)

上記要素に不安が残る場合、当局に変更届を提出しても、追加の説明等を求められ、届出が受理されず人員配置の再検討を促される可能性もあります。

また、就退任に伴う“空白期間”が生じないようにすることはもちろん、コンプライアンス責任者が担う重要な業務・役割をふまえると、通常少なくとも1~3ヶ月程度の引継ぎ期間は必要と思われます。

コンプライアンス責任者の急な退職を機に、社内の管理態勢が一気に手薄になってしまう事例はとても多いです。

そうならない為にも、日頃から以下のような点を意識しておくことが有効です。

- 業務・書類整理を徹底し、属人的な業務・管理を極力減らす

- 他の役職員のコンプライアンス関与機会を増やし、全社的なコンプライアンス意識を醸成する

- コンプライアンス部に、責任者以外の担当者を配置し、後進育成を意識する

- 重要ポジションの引継ぎには、十分な期間を確保する

金融分野の許認可の相談は、弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきですか

「弁護士か行政書士か」ではなく、貴社が保有しているライセンスについて、登録実績・知識・ノウハウ等がある委託先を厳選することをお勧めします。

日本には、多数の士業・コンサル会社が存在しますが、特に、「金融商品取引業」のような専門性の高い分野では、本当に経験を積んでいる専門家は、ほんの一握りと思ってください。

「“実績がある”と聞いて依頼したが、変更登録は未経験だった」

「投資助言の経験はあっても、第二種は初めてだった」

等、行いたい業務内容と委託先のミスマッチにより、手続きが長期化・複雑化・難航し、弊社にご相談に来られる方も多いです。

また、「弁護士=オールマイティ」と勘違いしている方も多いです。

弁護士は、法律の専門家で、金商業登録過程の法的解釈等で活躍しますが、必ずしも、行政手続きや金融分野のガイドライン等の規制に慣れているとは限りません。

実際、許認可を維持する上では、貴社の行っている業務・行いたい業務・組織体制の状況を踏まえ、関連法令やガイドライン・当局の指導内容に適合する運用を構築し、見直し続けることが必要です。

貴社が行っている金融商品取引業務の内容(実務・事例等)に通じ、かつ、その行政手続きの実績・知識・ノウハウがある委託先を選ぶべきです。

また、一度見直して終わりではなく、維持し続けることが大事です。長い付き合いになるため、テンポ(スピード感)や担当者同士の相性もしっかり見極めておきましょう。