経営事項審査

更新日:2025年12月9日

経営事項審査に関連する手続きを一括代行!

- 決算変更届

- 経営状況分析申請

- 経営事項審査(経営規模等評価申請)

- 入札参加資格申請

また、決算変更届なども含め、建設業に関する手続き全般についてもサポートしています。

こんなお悩みありませんか?

- 経審に詳しい担当者に依存していて、担当者変更・部署異動がしづらい

- 決算報告・実績の取りまとめ・経審の手続き・入札など、手続きごとに担当者がバラバラ

- 関連する手続き全部の全体像を把握している担当者が居ない

- 自社内で集めた情報の取りまとめに手間が掛かっている

- 実態上(技術者配置など)の不備・法令遵守状況が不安だ

- 経審の準備中に、実態面の課題に気付くが、具体的な業務改善が出来ていない

- そもそも、実態面の整理が出来ておらず、前年までの運用のまま形式的に作成している

弊社に経審を依頼するメリット

スピード対応

工事実績・技術者の数が多くなると、必要書類も多くなり、スムーズな申請準備が難しくなります。

また、経審等の手続きは、決算日からの限られた日数で行なう必要がありますが、決算日の前後は、別の業務も多く発生します。

取締役会・株主総会等に関する事務、決算書のとりまとめ、会社法上の事業報告に向けた準備、有価証券報告書の提出etc……

弊社の顧客の中には、社内でこれらの業務と並行しながら、経審等の手続きをスムーズに行うのは難しいという顧客も多くいます。

弊社では、手続きに精通した専門チームが、一連の手続きを一括で対応可能なため、効率よく・スピーディに進められます。

独自システムを活用した期日管理・制度改正対応

決算変更届・経営事項審査の手続きの遅れにより、経営事項審査の通知の有効期限が切れるなど、実際の工事請負にも影響する場合があります。

弊社では、独自システムを活用した期日管理で、経審の通知書の有効期限切れを予防しています。

また、経審では制度の改正・加点項目の見直しも活発です。

弊社では、毎年多くの会社の手続きを並行して行う関係上、毎回の改正に対応する独自システムを整備しています。

自社内では、毎回の改正に対応しきれない場合であっても、

改正後の制度に対応した、より良い申請方法を弊社から提案できます。

チーム対応

一連の手続きを全て理解した人員を社内に確保し続けるのはコストがかかる上、

業務の属人化も起こりやすく、担当者の異動・退職等に伴い、手続きを円滑に行えなくなるリスクがあります。

弊社は、全国の拠点に居る専門チームでサポートします。

チーム体制でのサポートにより、単に手続きを完了させるだけでなく、

建設業・経審等に関する相談にも対応することができます。

一括管理

技術者が多いと、各種資格管理、監理技術者資格者証の有効期限管理、実務経験年数の管理などが大変になります。

また、工事実績が多いと、工事経歴書の取りまとめに掛かる工数も多くなります。

決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請など、一連の手続きには、複数の部門がかかわることが多く、やり取りが煩雑になったり、手続き漏れが起きやすくなったりします。

弊社では、一括して管理することが出来るため、負担感なく、手続き漏れのリスクも抑えることができます。

経審の申請代行実績(例)

- A社(工事件数:約10,000件 従業員規模:約2,000名 技術者数:約800名)

- B社(工事件数:約8,000件 従業員規模:約800名 技術者数:約300名)

- C社(工事件数:約4,000件 従業員規模:約800名 技術者数:約500名)

上記のように、弊社では大手企業の経審にも毎年対応しており、規模が大きくても対応可能です。

お客様の声

迅速な対応だった、今後も継続して利用したい

業務委託で感じた効果:

- 業務量・時間削減

- 不慣れな行政対応の委託

感想:

スケジュール管理や問い合わせにも迅速に対応して頂き、大変助かりました。

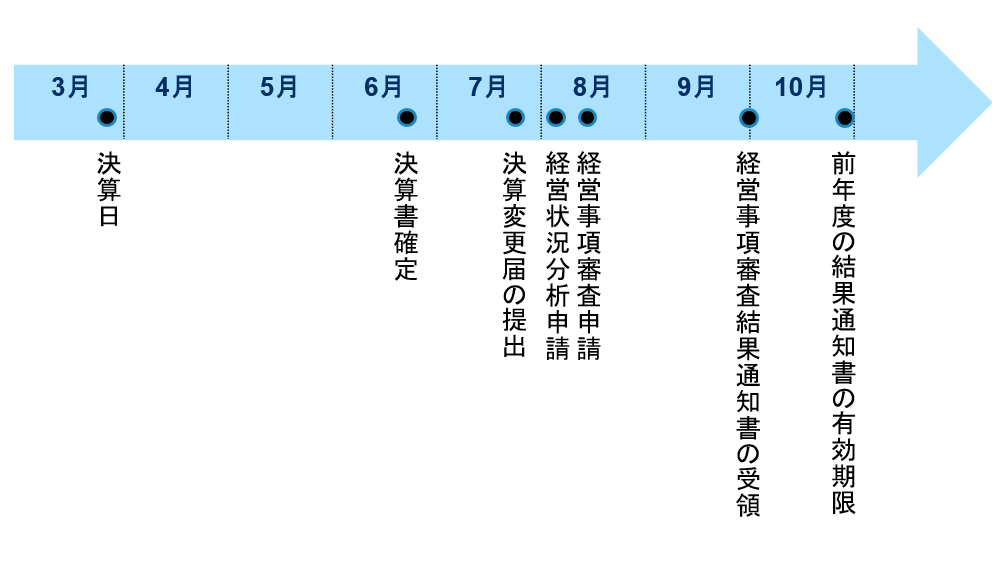

経営事項審査の流れ

例:3月決算の建設業者の場合

決算日~前年度の経審結果通知書の有効期限まで、7ヶ月の期間がありますが、

決算書が確定するまでの期間(約2~3か月)・役所の審査に掛かる期間(約2~3か月)を考慮すると、

申請準備を行えるのは、1~2ヶ月程度の期間です。

この期間内に、スピーディに手続きを完了させるのが重要です。

※当法人は行政書士法人であり、行政機関(官公庁)ではありません。

よくあるご質問

<初めての方によくあるご質問>

経審はどういう事業者が対象でしょうか。建設業者なら必ず申請が必要でしょうか。

主に、公共工事(国・地方公共団体・官公庁などが発注する工事)を受注する建設業者が対象となる手続きです。

公共工事を請けない場合は、建設業者であっても、基本的に(※)申請不要です。

※一部の元請業者(大手ゼネコン等)は、下請業者を選定する際に、下請業者の経審の点数を基に選定を行います。 こうした元請業者から、下請として受注したい場合は、公共工事を請けない場合も経審を受ける必要があります。

経審を受ければ、公共工事を受注できるでしょうか。

経審の他にも、必要となる手続き・ハードルがあります。

条件によっては、受注したい工事を受注できない可能性もあります。

公共工事を受注するまでの一般的な流れ:

- 建設業許可を取得する

- 経審を受ける

- 「入札参加資格」を取得する

※そのための登録審査申請を、発注団体ごとに行う必要があります - 受注したい案件ごとに、入札に参加する

- 発注団体が、発注先を選定する

- 選定された(落札した)場合、案件を受注できる

経審を受けたとしても受注出来ないケース:

- 入札参加資格を持っていない発注団体の案件である場合

- 入札参加資格は取得したが、受注したい案件の参加要件を満たしていない

- 入札に参加したが、他事業者が落札した

許可更新までに出せばよいと思って、決算報告(決算変更届)や変更届をため込んでいました。経審を受ける際に何か支障はあるでしょうか。

原則、提出すべき決算報告・変更届を全て提出した後でないと、経審を受けることができません。

なお、決算報告・変更届には、法定の提出期日があります。ため込まずに期日通りに提出しましょう。

<経験者の方によくあるご質問>

経審の点をアップしたいです。何か良い方法はありますか。

技術職員の「実務経験」の活用や、加点項目(ISO、エコアクションなど)への対応を検討してみましょう。

参考:

https://www.shigyo.co.jp/search_post/kensetsu-kankyo/keiei-jikou/hyoutenup/

経審の点数は高ければ高いほど良いのでしょうか。

発注機関や公共工事の内容にもよりますが、

「大きい規模感の工事は、大きい規模感の工事業者に」「小さい規模感の工事は、小さい規模感の工事業者に」発注される傾向にあります。

そのため、大規模工事を請け負いたい場合は、勿論点数も高い方が良いですが、小規模な工事を大量に請け負う工事業者の場合は、そうとも限りません。

自治体等により、点数が高い工事業者は、小規模工事の入札に参加できないケースもあります。

取りたい案件に応じて、自社にあった点数を判断し、高すぎも低すぎもしない点数を目指していくと良いでしょう。

「技術職員名簿」の有資格者のルールが、年々複雑化していますが、対応しきれていません。対応した方が良いでしょうか。

対応した方が経審の点数が上がる傾向にあります。目指す点数に応じて、対応すべきか方針を決めましょう。

そもそも、有資格者のルールが複雑化している背景として、「技術者不足」の問題があります。

技術者が不足している昨今、「主任技術者・監理技術者として現場に配置可能」な条件は緩和されています。

技術者の能力は確保しつつ、様々なパターンで配置可能になるように制度が変更されています。

(パターンが増えた結果、制度は複雑化しています)

この制度変更により、

「従前のパターン(国家資格、実務経験10年以上など)では技術職員名簿に掲載できない従業者も、

最新のパターン(技士補+実務経験など)では掲載可能(=点数アップ)」となるケースがあります。

そのため、より点数をあげたい場合には、最新の変更に対応していく方が有利です。

工事の「業種」の考え方が、現場や支店の担当者ごとにバラバラになってしまっています。何かわかりやすい基準は公表されていないでしょうか。

一般的な範囲であれば、国交省が「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」という資料を公開しています。

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

さらに具体的な考え方を手引き等で公開している役所もありますので、管轄の役所の手引きも確認しましょう。

なお、個別具体的な工事に対する最終判断は、建設業者自身が行う必要があります。

国交省や役所の公開する資料を基に、自社内でどのように判断を行うかは、実務上のフローも踏まえて、個社ごとに考えましょう。

弊社では、経審の手続きを行うだけでなく、実務上のフロー・判断基準の構築も含めて、コンサルティング可能です。

※ご提案例:業種判断のフロー決めのコンサルティング、現場に配布可能な資料等の作成・研修の実施等

会社の合併・分割、事業承継等(建設業許可の承継含む)を考えています。この場合の注意点を教えてください。

公共工事の案件を取りたい発注団体によっては、「特殊経審」を受けることを求められます。

通常の経審では、建設業者としての能力・規模等に関する客観的事項を点数化しますが、

特殊経審では、「特殊な出来事(合併・分割・譲渡など)」があった時点での客観的事項が点数化されます。

合併等があった時点で、決算上の処理・従業者(特に技術職員)や工事実績の整理が必要となります。

決算日・合併等があった日に応じて、どのように整理していくか、個別に管轄の担当官と調整する必要があります。

(事前の相談を求める管轄が多いです)

参考:https://www.shigyo.co.jp/search_post/kensetsu-kankyo/keiei-jikou/kensetsu_tokushukeishin/